Shauit, c’est le premier et l’unique reggaeman innu au monde. Il chante en innu-aimun, la langue de ses ancêtres, et aussi en français, en anglais et même en créole, sur les scènes autochtones, québécoises et européennes. Par une prose libre et convaincue, Shauit dépasse les métissages. Il exprime avec une sincérité désarmante l’amour de son peuple, de l’environnement et, enfin, de Dieu. Pour qu’au son du rythme sa quête rejoigne celle de tous ceux qui cherchent aussi leurs racines.

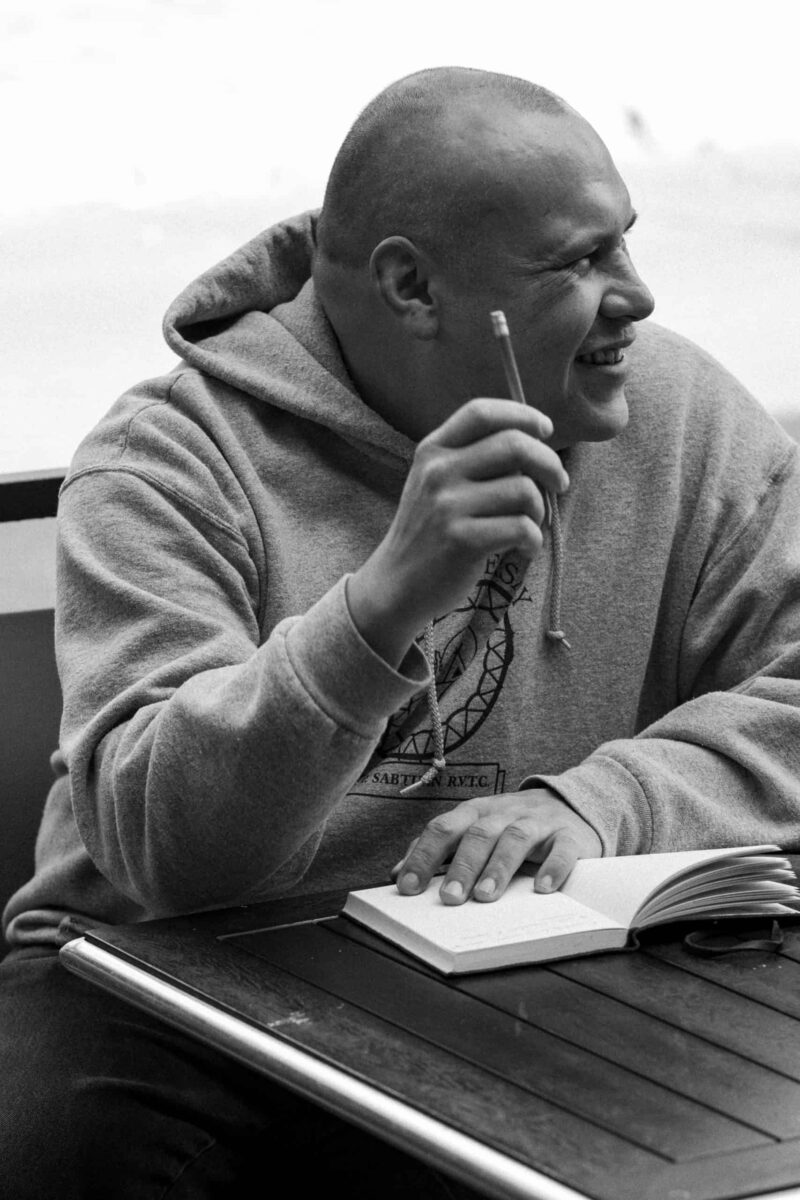

Je rencontre Shauit non pas dans une réserve amérindienne, mais en plein cœur du centre-ville de Montréal. Une terrasse, du bruit, des murs de briques. Bref, un décor somme toute banal qui n’a rien de l’exotisme innu que je me plais à imaginer.

Ma proposition de le prendre en photo dans l’ambiance nature du parc Lafontaine ne fait pas fureur auprès de Shauit ni de son ami Samian, le photographe attitré du Le Verbe pour l’entrevue. Nous décidons plutôt de rester ici, en milieu urbain, où l’attention sera portée sur Shauit, sans un décor pseudo naturel qui sonnerait faux.

Après tout, les Amérindiens ne sont pas confinés aux réserves, même si ces dernières les ont aidées à conserver leur langue et leur culture, me dit Shauit. C’est d’ailleurs une des raisons qui le poussent à chanter dans plusieurs langues, dont le créole: «C’est pour montrer que nous aussi, les autochtones, nous pouvons être ouverts à d’autres cultures et à d’autres langues.»

Devant un mur, dans une ruelle, le photographe – qui est aussi parfois son partenaire de scène et un ami de longue date – est en pleine séance de photos. Dans ce paysage terne, à travers l’objectif de Samian, la lumière sur le visage de Shauit n’en est que plus éclatante.

J’y vois un regard humble et sûr. Une attitude douce et forte. Une âme tendre dans un corps baraqué. Je perçois un homme en qui les contraires s’harmonisent.

D’une ville à l’autre

À l’instar de ses ancêtres, Shauit ne peut pas être sédentaire. Jadis, son peuple descendait dans le Sud, à Québec, pour y faire du troc et profiter des bouleaux plus larges que dans le Nord pour fabriquer des canots d’écorce. «Le Sud, c’est bien une question de perspective», nous disons-nous en riant.

Mais dans le Québec modernisé, Shauit s’en tient bien sûr à une autre forme de nomadisme. Il erre entre deux terres, en quête d’une vraie patrie, comme tous les métis qui partagent le même sort que lui.

Je savais que j’étais Montagnais, je connaissais quelques mots, mais sans plus. Je me sentais incomplet.

Entre Shauit, son nom innu, et Jean-Eudes Bourdages Aster, son nom québécois, il cherche qui il est. Entre Maliotenam (un mot qui signifie «ville de Marie»), sa ville natale, et le Nouveau-Brunswick où il a grandi avec son père, il se demande où il va.

D’une ville à l’autre, je vois que les gens cherchent toujours la même chose, en quête de la vérité, ne sachant où regarder, fuyant sans cesse à droite et à gauche avant que la planète saute…

D’une ville à l’autre, Shauit aussi cherche. Ce n’est pas en vain que ses compositions musicales parlent souvent de la quête du bonheur. «J’étais conscient que j’étais autochtone quelque part en moi, mais je ne connaissais rien de ma culture. Je savais que j’étais Montagnais, je connaissais quelques mots, mais sans plus. Je me sentais incomplet. Il faut savoir d’où l’on vient pour mieux savoir où l’on va.»

C’est seulement à l’âge de 12 ans que Shauit renoue avec la culture de sa mère. Au festival de musique Innu Nikamu de Maliotenam, les sonorités de la musique innue le saisissent. «C’est là que j’ai découvert la chanson innue, du folk et de la musique contemporaine, des groupes comme Kashtin. Voir des nations de l’ensemble du Québec et du Canada venir se rassembler pour écouter de la musique, ça m’a touché. C’est ce qui m’a amené à vouloir faire de la musique, à jouer de la guitare et à apprendre l’innu. Ç’a été un tournant dans ma vie.»

Dans la langue du rêve

Shauit ressent l’appel à chanter dans la langue de ses ancêtres. L’innu a la particularité d’être une langue concrète, ce qui lui convient tout à fait. «En innu, on appelle un arbre un arbre. C’est une langue simple… même si elle est compliquée à apprendre!» constate-t-il en riant.

Dans cette langue, on ne trouve pas de mots pour désigner les concepts abstraits comme la grandeur d’âme ou la justice. Mais il existe quatre façons de dire «je t’aime» et une terminaison de verbe particulière pour parler des rêves. «Le rêve, c’est comme ça que nos ancêtres communiquaient avec l’invisible. C’était important, ça faisait partie de la vie de tous les jours.»

Pour les Montagnais, la dimension spirituelle est bien une chose de la vie quotidienne.

«Mais pourquoi le reggae?» lui demandé-je.

«Depuis mon adolescence, j’ai découvert le dancehall, une branche du reggae. J’ai beaucoup apprécié son style tribal. Cette musique est ensoleillée, mais elle parle de pauvreté, du gouvernement, de la violence. Elle dénonce. Le tout sur une note musicale joyeuse. Je trouvais ça intéressant comme amalgame.»

Shauit ne ferme pas les yeux sur la souffrance humaine et l’injustice, il n’en est que trop conscient. Mais il veut malgré tout trouver la percée d’espérance dans un ciel gris, tout en passant un autre message que le rastafarisme. Cet amalgame qu’il trouve dans le reggae se trouve quelque part aussi au cœur de sa propre vie.

Tshishe-manitu

Quand je lui demande de me dire un mot dans sa langue, Shauit me sort tout de suite «Tshishe-manitu» – «Dieu», en innu.

Mais qui est ce Tshishe-manitu pour lui, ça, c’est une plus longue histoire.

Comme bien des membres des premières nations qui ont perdu leurs croyances, Shauit se fait baptiser dans la foi catholique et reçoit les premiers sacrements. Puis, durant l’adolescence, il est assaili par un doute, un doute qui frappe fort. Après avoir pris conscience des diverses théories scientifiques, le chanteur reggae pense que tout vient du hasard. Sa crise se manifeste en angoisses existentielles, en crainte de la mort.

«Après la mort, y aurait-il de la vie? C’est quelque chose qui commençait à me peser. On m’avait donné la vie, c’était difficile de croire qu’il n’y aurait plus rien après. À l’âge de 17 ou 18 ans, je faisais de l’angoisse, j’avais peur de m’endormir et de ne jamais me réveiller.»

Quand il commence à faire de la musique, ses chansons sont le reflet de sa vie: elles parlent surtout de partys.

Puis le temps passe et Shauit mène une vie quelque peu chaotique. Quand il commence à faire de la musique, ses chansons sont le reflet de sa vie: elles parlent surtout de partys.

Le vent tourne quand Shauit se lie amoureusement à une femme chrétienne… qui deviendra la mère de ses enfants. Avec elle, il lit assidument la Bible et discute à propos de ses préoccupations et de ses questions. Peu à peu, une brèche s’ouvre. La spiritualité chrétienne lui parait moins incohérente. Le mystère de la Croix se met à prendre tout son sens.

«J’ai finalement compris la raison pourquoi Jésus a été crucifié. J’ai été de ceux qui se demandaient pourquoi Jésus ne s’était pas libéré lui-même. Je me disais qu’il s’était laissé faire et je ne comprenais pas. La raison pour moi est que, pour aller au Ciel, il faut qu’on soit exempt de tout péché et de toute saleté dans notre âme. Et Jésus a souffert à notre place pour ça. Il fallait maintenant que je l’accepte comme Sauveur.»

Vivre sa p’tite vie avec l’Éternel

Après sa conversion, une grande paix l’envahit lors d’une soirée de prière. Shauit ne peut pas ignorer ce qui vient d’arriver. Il serait même prêt à faire du porte-à-porte pour l’annoncer. Mais c’est plutôt l’expression musicale qui deviendra son moyen privilégié pour parler de sa relation à Dieu, dans ce monde de plus en plus matérialiste.

De plus en plus charnel, de moins en moins spirituel, de moins en moins réel, de plus en plus artificiel, les gens mènent leur p’tite vie sans se soucier de l’Éternel. Il y a bien quelqu’un qui est là pour nous sauver.

«Ça a pris du temps avant que je fasse des chansons où je parle directement à Dieu. Dans presque toutes mes chansons, je fais maintenant au moins une mention de Dieu. Il y en a où je lui demande pardon pour toutes les choses mauvaises que j’ai faites et les bonnes choses que je n’ai pas faites.

«Aujourd’hui, j’ai la chance de me faire entendre partout, par un plus grand public. Je veux donc transmettre des messages d’espoir, d’amour et de paix de Dieu. Je trouve que, dans notre monde, il manque d’amour et de connexion avec Dieu. Les gens nous disent que ça va tellement mal dans le monde, mais ils ne croient plus en l’existence de Dieu. Pour moi, l’un ne va pas sans l’autre.»

Amalgames

Tout au long de notre entretien, je me demande quel est le rapport que Shauit entretient entre sa foi chrétienne et les croyances de son peuple. Y trouve-t-il des contradictions? Comment les autres autochtones le perçoivent-ils, lui dont la foi doit parfois raviver certaines blessures à l’égard de la foi chrétienne?

«Beaucoup rejettent Jésus à cause de ce qu’ils ont vécu dans les pensionnats. Rejeter Jésus à cause des agissements de certains est une erreur qui fait passer à côté de la gratuité de l’amour et du salut de Dieu. C’est triste.

«C’est sûr que le peuple innu, c’est un peuple que j’aime, car c’est ma nation. J’aimerais beaucoup qu’il ne souffre plus. Lui donner Dieu serait quelque chose de merveilleux. C’est un effort de tous les jours que je tente de faire en donnant l’exemple, sans être non plus prosélyte. Mais je le chante et je m’affiche.»

Même si Shauit est chrétien protestant, il demeure que les valeurs léguées par ses ancêtres teintent la couleur de sa foi et les paroles de ses chansons. Le respect de la Terre-Mère est une des valeurs centrales de sa culture et de sa spiritualité chrétienne. «Je me plais à dire que mon peuple s’est contenté de ce qu’il avait. Si tous les peuples de la terre l’avaient compris, il n’y aurait pas de pollution.»

Même chose pour le respect des ainés. Les Innus, tout comme de nombreux autres peuples autochtones, gardent leurs ainés chez eux jusqu’à l’heure du grand départ et prennent soin d’eux, parce que le lien familial est fondamental dans leur culture. «Souvent, me dit Shauit, quand les jeunes partent en ville pour étudier, après trois ou quatre mois, ils reviennent chez eux parce que leur famille leur manque trop.»

Shauit est fier de sa culture, de ses racines. Et c’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles il prend le micro sur scène.

* * *

La discussion touche à sa fin et Shauit ressent le besoin de me parler du mal de vivre dans les communautés autochtones.

«Il y a beaucoup, énormément de guérison à faire. Ça peut prendre du temps. Nous les Autochtones, on essaie de trouver notre place dans le milieu contemporain d’aujourd’hui, fait de technologie. Mais une question demeure: est-ce qu’on a notre place?»

La question lancée par mon interlocuteur a l’effet d’un coup de poing. Elle résonne dans mes oreilles au travers du vrombissement des voitures, des ondes électroniques, du tictac qui court contre le temps. «Est-ce qu’on a notre place?»

Dans ce décor urbain, je ne peux que m’affliger en voyant combien une nation a été dépossédée de son élément de nature.

Puis je reviens au regard de Shauit, où brille l’espoir malgré tout. Le métis, lui, connait les deux côtés. Il sait combien le Blanc et l’Innu peuvent s’apporter l’un l’autre, malgré le douloureux passé. Il le sait maintenant de l’intérieur. Et c’est ce que Shauit veut faire de sa vie: chanter sa fierté d’être innu et… chrétien.