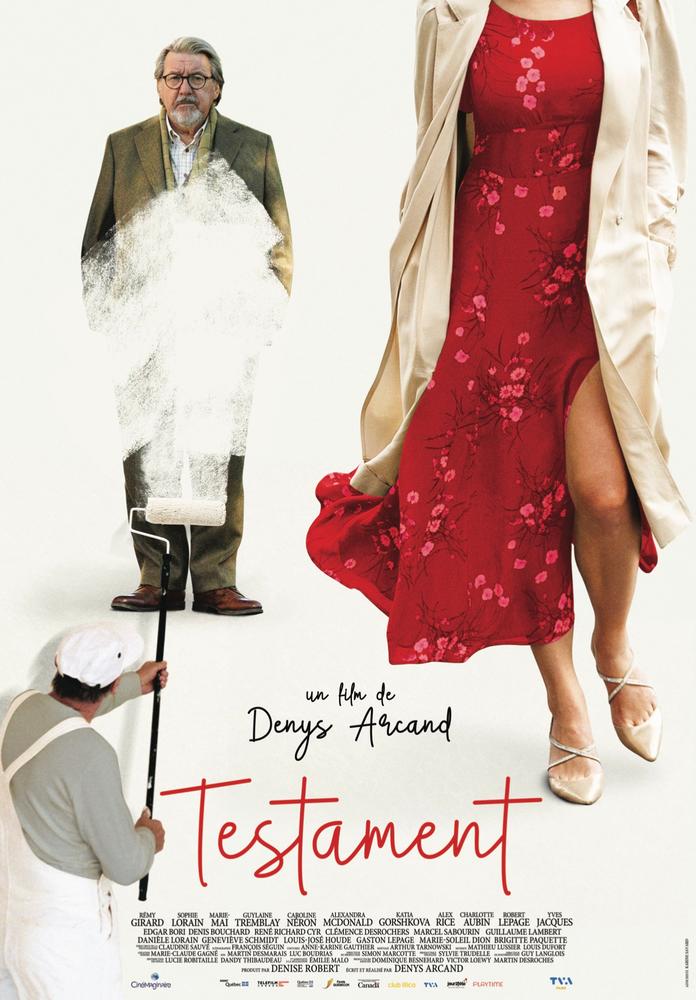

Le tout dernier film de Denys Arcand, en salle depuis le 6 octobre dernier, ne passe pas plus inaperçu que ses prédécesseurs. En plus d’avoir suscité le débat chez les chroniqueurs, Testament cartonne au boxoffice en atteignant le meilleur démarrage en salle pour un film québécois depuis la réouverture postpandémique.

Et c’est tout à son mérite puisqu’il s’agit, à mon humble avis, d’une œuvre achevée sur le fond comme sur la forme. Testament me semble plus précisément se faire l’écho de L’âge des Ténèbres (2007) dont il reprend une partie du propos tout en l’ennoblissant, voire en lui répondant.

Avec L’âge des ténèbres, on a dit que le réalisateur québécois concluait un triptyque dans lequel il expose avec cynisme les névroses (sexe, mort) de la société québécoise, allant jusqu’à les caricaturer à gros traits d’une manière parfois grotesque. Dans ce dernier tableau de 2007, la thèse d’inspiration voltairienne est claire : devant l’absurdité de ce monde en autodestruction, se retirer et «cultiver son jardin».

Outre Le règne de la beauté (2014) qui constitue une digression, Arcand est revenu en 2018 avec La Chute de l’empire américain et marque un changement dans le ton résolument désabusé. En effet, en plus de s’attaquer cette fois à l’argent – cette autre idole du Québec moderne – le cinéaste conclut d’une manière lumineuse en appelant à la charité.

Histoire et transmission

Et c’est là qu’arrive Testament, se présentant comme une ultime (une dernière ?) proposition pour vivre dans un monde qui ne nous parle pas, ou plus.

Le récit se déploie à travers le regard et la parole de Jean-Michel (Rémy Girard), un archiviste retraité de 70 ans qui, au seuil de sa vie, habite une résidence pour ainé. L’une des pièces communes de celle-ci donne à voir une magnifique fresque de Jacques-Cartier rencontrant les Premières Nations.

Testament n’est donc pas tant une prise de position sur la question de la censure ou de l’annulation, mais un questionnement existentiel profond en lien avec l’impermanence de la vie.

Il n’en faut pas plus pour qu’une horde de militants se retrouvent devant l’établissement pour exiger la disparition de cette peinture qu’ils jugent offensante. La trame de fond se tisse donc autour du destin de la désormais célèbre fresque et des enjeux médiatiques et politiques qu’elle suscite pour la directrice du lieu, la très médiocre et contrôlante Suzanne (Sophie Lorrain).

Mais il y a plus. Parce que la situation politique conduit nos deux protagonistes à développer une relation particulière qui viendra briser leur solitude et leur donner un remède contre le malheur.

Le film est donc une réflexion double sur le sens de la transmission et de notre rôle dans l’histoire. D’un côté, la dimension sociale avec l’enjeu de la fresque, et de l’autre, plus personnel et individuel, avec le personnage de Rémy Girard qui se sent étranger au monde qui l’a engendré et auquel il semble ne rien pouvoir léguer.

À bras-le-corps

Testament n’est donc pas tant une prise de position sur la question de la censure ou de l’annulation, mais un questionnement existentiel profond en lien avec l’impermanence de la vie. Devant la précarité de celle-ci, qu’est-ce qui importe ? Quelle trace puis-je laisser? Au fond, il s’agit d’une quête d’éternité.

À l’angoisse suscitée par la fatalité de la vie, Denys Arcand suggère, par la bouche de son personnage principal, une autre voie: «Seuls les gestes gratuits de bonté peuvent rendre la vie supportable.»

Devant cette précarité de la condition humaine, la tentation première est celle du contrôle : vouloir à tout prix donner du sens par nos propres moyens à ce qui, en apparence, semble ne pas en avoir.

Et c’est ainsi qu’Arcand écorche au passage tous ceux qui tiennent à un idéal de vie et qui en font un prétexte de supériorité morale : les militants, les nationalistes, les bobos, les bureaucrates, les sanitaristes, et j’en oublie surement.

L’une des scènes qui m’a le plus fait rire et qui est à la fois la plus éloquente, est celle où Guylaine Tremblay, consternée, pleure la mort de son mari Denis Bouchard, un retraité qui s’adonnait au cyclisme de manière démesurée. « Il ne buvait pas, ne fumait pas, mangeait bio.» et elle fait ainsi la liste de toutes ses «vertus» qui devaient le prémunir de la mort.

À l’angoisse suscitée par la fatalité de la vie, Denys Arcand suggère, par la bouche de son personnage principal, une autre voie: «Seuls les gestes gratuits de bonté peuvent rendre la vie supportable.»

Des gestes d’amour contre tous ceux qui ne sont que dans la justice (gouvernements, médias, wokes). C’est un plaidoyer pour la transmission, la réconciliation entre les générations.

On est proche ici du «cultiver son jardin» de L’âge des ténèbres, mais d’une manière encore plus humaine, plus relationnelle (et tout ça, sans aucune vulgarité ou scène de sexe !). Il ne s’agit plus de se retirer d’un monde en déchéance qui nous déprime pour nous enfermer amèrement sur soi en le jugeant d’une manière arrogante, mais plutôt de l’embrasser à bras-le-corps pour le porter plus loin, plus haut.

Photo : Takashi Seida / TVA FILMS