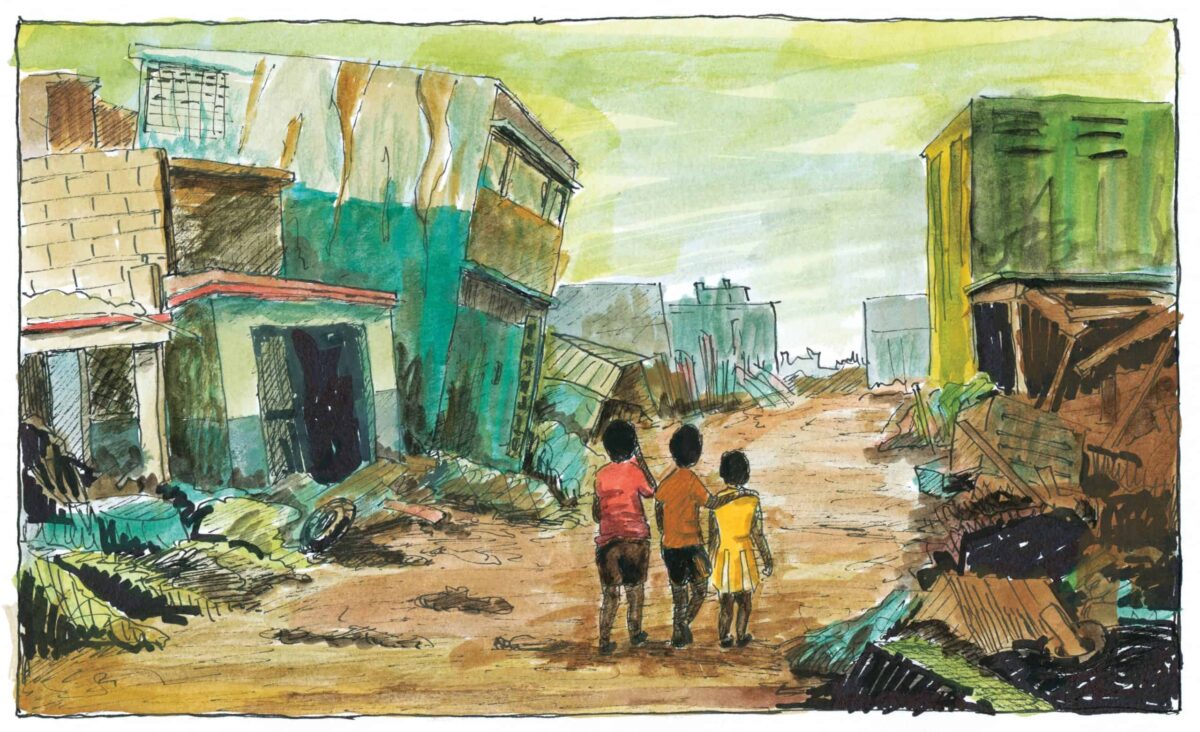

Port-au-Prince, 12 janvier 2010 : 230 000 morts, 300 000 blessés, 211 rescapés, dont un haut fonctionnaire québécois d’origine provençale. *

Quels souvenirs accompagnent le corps qui sort presque indemne des décombres ? Combien de répliques sismiques occupent l’esprit de celui qui a tutoyé la mort pendant 17 heures de captivité sous les ruines ?

Retour sur les mémoires du séisme qui a secoué Haïti. Retour, surtout, sur les rappels quotidiens d’un événement qui a ébranlé toute une vie.

Il s’appelle Nicolas Mazellier.

*

Depuis bientôt cinq ans, Nicolas Mazellier se pose la question : « Pourquoi ? » La mémoire faisant son travail, les répliques sismiques sont fréquentes et lui rappellent tous les jours qu’il y a bel et bien eu ce 12 janvier 2010.

Il cherche – parfois sous la lumière d’un soleil de Pâques, souvent à tâtons dans l’obscurité angoissante – des morceaux de réponse à cette question qui tenaille son quotidien.

Pourquoi Haïti, déjà ravagé par tous les maux du monde, devait-il se taper ce séisme dévastateur ? Pourquoi un étranger, venu en mission de renforcement de la gestion publique pour le compte du gouvernement du Québec, devait-il sortir vivant des ruines de l’hôtel Montana alors que tant d’autres ont péri ?

Et moi, je me demande pourquoi la tristesse est une bête tapie qui guette sans cesse un homme qu’on imaginerait pourtant gambader comme un paralytique qui marche pour la première fois.

La tentation de l’absurde

Après avoir lu Pourquoi ? (éd. Anne Sigier, 2010), de Nicolas Mazellier, il me fallait rencontrer son auteur. Cette question et de nombreuses autres me poursuivaient. Dans le bus, au souper en famille, autour de la pinte entre amis. Même la nuit.

C’est que l’opuscule de moins d’une centaine de pages a pourtant l’épaisseur d’un traité de spiritualité. Il contient, comme dans un petit prisme, toute l’expérience chrétienne, c’est-à-dire le mystère pascal.

Ce matin-là, lors de notre rencontre, je ne lui ai pas demandé de photos de son extraction des ruines par des Casques bleus sud-américains. Nous n’avons pas parlé de son séjour au centre de réadaptation pour apprendre de nouveau à se servir comme il faut de ses deux jambes. Nous n’avons pas parlé de la mission de gestion publique pour laquelle il devait initialement rester quelques jours sur l’île d’Hispaniola.

Ce matin-là, la mort, la vie, le mystère s’entremêlaient entre les gorgées de café et les miettes de croissant.

Ce matin-là, nous avions des choses plus sérieuses à faire, juchés tous les deux sur la mezzanine d’une brûlerie du centre-ville. La mort, la vie, le mystère s’entremêlaient entre les gorgées de café et les miettes de croissant.

J’ai écouté.

D’ici, par la fenêtre, on voit très bien les déambulations des itinérants, des jeunes créateurs de jeux vidéo et des investisseurs cokés du nouvo quartier, comme on aime l’épeler, façon bobo.

Nicolas me rappelle qu’il y a quelques jours, à un jet de pierre d’ici, est mort un homme apparemment sans amis, sans famille et sans papiers. Une voiture de patrouille lui a foncé dessus, à reculons. Devant les boutiques haut de gamme, les junkies bouche bée et la statue de saint Roch, avec son chien, observant passivement la scène depuis le pinacle du temple, un homme est mort de manière absurde.

Selon le rapport de la-police-qui-enquête-sur-la-police, les freins auraient fait défaut.

Pour Nicolas Mazellier, ces considérations semblent secondaires. « Dieu aime autant celui qui s’est fait écraser ici dans la rue récemment que le pape ! »

Est-ce un châtiment divin que de mourir d’une manière aussi absurde ? Est-ce que Dieu affectionne particulièrement ceux qu’il préserve d’une mort violente ? C’est une idée qu’il réfute avec vigueur.

Je le comprends rapidement : cette objection par rapport à l’idée d’un Dieu vengeur est en lien direct avec l’expérience vécue par Nicolas Mazellier. Impossible d’accepter que Dieu ait pu l’aimer davantage que la femme, elle aussi prisonnière des débris, qui criait au secours toute la nuit et qui, à l’aube, ne criait plus.

Effectivement, ça n’aurait aucun sens.

17 heures

« Il y a des gens qui sont perdus dans la rue depuis des années, nous rappelle Mazellier. C’est pire que les dix-sept petites heures que j’ai vécues. C’est rien ! C’est rien, ce que j’ai vécu, moi, pendant tout ce temps. »

Il précise sa pensée : « Oui, c’est violent, oui, c’est médiatisé, oui, c’est tragique. Oui, c’est désarmant parce qu’on a été seulement 200. Il y a eu 230 000 morts, mais il n’y a que 200 personnes qui ont été sorties des décombres. »

Quelques heures à peine après l’atterrissage dans la capitale haïtienne, le 12 janvier 2010, Nicolas Mazellier défait ses valises dans une chambre du quatrième étage de l’hôtel Montana. Puis, à 16 h 53, la terre commence à trembler violemment.

D’un geste instinctif, il se précipite vers la fenêtre. Il chute en même temps que l’édifice s’effondre. Sa tête frappe le béton, le béton frappe sa jambe. En quelques secondes, il se retrouve coincé dans un cercueil de ruines. Et la poutre qui écrase sa jambe menace, à chaque réplique sismique, d’en faire autant avec son visage.

Le récit des 17 heures qui suivent l’effondrement raconte bien en détail cette nuit de captivité, d’angoisses et d’intimité avec Dieu. Écrite d’un trait, l’histoire de Nicolas Mazellier se lit aussi sans pause.

Toutefois, au-delà des faits impressionnants relatés dans son livre, il me pressait de savoir ce qu’il reste d’un tel bouleversement dans la vie d’un homme.

Que reste-t-il ? Qu’est-ce qui est sorti des décombres, outre le corps miraculé, à jamais marqué, de Nicolas Mazellier ?

Alors, que reste-t-il ? Qu’est-ce qui est sorti des décombres, outre le corps miraculé, à jamais marqué, de Nicolas Mazellier ?

« C’est sûr que moi, nous confie-t-il, en sortant de là, je me suis dit : “Je ne veux pas rester l’homme de cet événement-là.” Mais il n’en demeure pas moins que je resterai toujours, dans trente ans, l’homme de… J’étais là. Et la question, elle me restera : pourquoi suis-je sorti de là ? »

L’épicentre de la peur

S’il ne se souvient plus du bruit du fracas de l’hôtel Montana, le souvenir de la peur ressentie sous les débris, lui, est très net.

« Si y’en a un qui a eu peur, moi, j’ai eu peur. Quand je me suis retrouvé là-dessous, c’est une peur viscérale, qui arrache les tripes. Parce que c’est la peur de mourir. [Maurice] Druon, dans Les grandes familles, dit : “Tout est enfant de la peur.” Les armes, les lettres. Tout est enfant de la peur et de sa forme suprême, la peur de la mort. »

La mort est l’épicentre de la peur. La peur qui empêche tout homme d’aller vers son prochain, de le regarder dans les yeux, de faire un geste, de perdre un peu de son précieux temps – si nos heures sont comptées ! – pour aider, pour donner. Pour aimer.

Cette peur de mourir peut facilement se transformer en dévotions compulsives pour amadouer des puissances qui nous dépassent. De cet écueil, Nicolas Mazellier est particulièrement méfiant. Pas question de réduire Dieu à une machine distributrice de réconfort. Ou encore moins de faire de lui une police d’assurance.

Et vaincre la peur, comme vaincre la mort, c’est devenir un peu plus libre, un peu plus vivant. Mais paradoxalement, ce combat ne se gagne pas par la force, mais plutôt par la faiblesse…

L’impuissance qui sauve

Durant plusieurs mois après l’onde de choc, Nicolas Mazellier avoue être « passé à côté de choses importantes ». Le recul du temps, un regard plus espacé sur les souvenirs lui permettent aujourd’hui d’affirmer sans honte : « Je suis passé à côté de quelque chose de fondamental. C’est que, dans cet événement, c’est la première fois de ma vie que je me suis retrouvé complètement impuissant. »

Cloué sur une croix ou confiné dans un tombeau de béton. Quelques similitudes, n’est-ce pas ?

« Moi qui avais toujours tout réussi, qui étais relativement bien, qui possédais deux maîtrises – une en France et une au Québec –, une bonne situation, une famille, des amis. Je ne suis pas à plaindre. Aussi, on a tous des problèmes, mais…

« Mais c’est la première fois de ma vie que je me retrouvais totalement impuissant. Et ça, c’est un choc personnel. Une sorte de choc psychologique. »

Et ce constat résonne comme une antienne tout au long de notre entretien : « Dieu, c’est pas un Dieu tout-puissant. Si c’était un Dieu tout-puissant, pourquoi il serait resté sur la croix ? C’est un Dieu qui a été comme ce que j’ai vécu, moi. Il était avec nous, là. Il était sous les décombres. Il était là. Il était en train de mourir avec nous. Il est mort avec nous. J’en suis convaincu. »

Dans son livre, Nicolas Mazellier parlait pourtant déjà de ce qu’on pourrait appeler l’heureuse condescendance dont il est question dans l’Exultet pascal.

Si Dieu est tout-puissant, il l’est par amour pour nous.

« Si Dieu est tout-puissant, il l’est par amour pour nous. Le Dieu de la Nouvelle Alliance est, pour moi, tout amour, tout don, toute générosité. C’est un Dieu proche, comme le dit souvent Benoît XVI. » Dieu manifeste son amour infini en allant jusqu’à nous donner son Fils unique. Dieu se fait petit. Il souffre et meurt avec Haïti.

Dieu souffre avec Nicolas Mazellier, encore aujourd’hui habité par l’étrange tristesse du survivant.

« Le Dieu en lequel je crois n’a pas observé Port-au-Prince de haut durant ces heures terribles. Il était avec nous, au milieu de nous. Non seulement il partageait nos souffrances, mais il a souffert avec nous. »

Mystère de Pâques

Nicolas Mazellier l’écrit noir sur blanc : « Nous ne pouvons pas rester en surface. Il faut descendre, creuser, comprendre, apprendre. »

Pour descendre, il est descendu. Pour creuser, un Casque bleu l’a fait pour lui. Pour comprendre et apprendre, le temps ne manque pas de faire son œuvre, déjà.

Nous ne pouvons rester en surface, en effet. D’ailleurs, le baptême, premier des sacrements chrétiens – image du mystère pascal et donc image de toute la vie chrétienne –, est une descente dans les eaux de la mort, desquelles le Christ nous sort, chaque jour. Ce mystère, cette raison de la venue du Christ sur Terre, contient l’histoire de l’humanité, l’histoire de tous les hommes : la vie, la mort, la résurrection.

La vie, Nicolas Mazellier l’avait. En abondance, même : l’éducation reçue chez les jésuites à Marseilles, la famille, la carrière.

La mort, il l’a touchée. L’odeur de la mort qui planait sur Port-au-Prince au matin du 13 janvier. La mort aussi de l’angoisse, de la tristesse, jamais bien loin des souvenirs qu’il porte. Il écrit d’ailleurs : « Ces heures, cette angoisse, cette tristesse sont présentes à chaque instant, comme un décor immobile qui marque mon quotidien. »

La résurrection, c’est la pierre du tombeau qui est ouverte au matin de Pâques et qui laisse entrevoir une espérance inespérée.

Nicolas Mazellier a la tête pleine de doutes. Comme nous tous, d’ailleurs. Mais il y a une chose dont il ne doute pas : l’approfondissement de sa foi a été possible par cette souffrance.

En quatrième de couverture de la plaquette, on lit ceci : « Devant la tentation de l’absurde, témoigner du mystère. »

Aujourd’hui encore, « entre l’absurde et le mystère, je choisis le mystère », me dit Nicolas Mazellier. Même si, souvent, il lui arrive d’avoir « de la misère à… sentir ce mystère-là ».

Au printemps 2010, il écrivait aussi : « Le mystère, lui, même s’il est inaccessible à la seule raison humaine, peut, pour un croyant, être connu par la révélation divine. »

« Mais je sais, poursuit-il, qu’il me faudra encore me relever. Je sais que je tomberai encore souvent. Rien n’est joué. Tout reste à refaire sans cesse. C’est le lot de la vie chrétienne. Mais je peux compter sur Lui et sur l’épaisseur de ma mémoire. Toutes ces strates accumulées. Cette dernière strate, plus lourde, plus épaisse, qui vient de s’ajouter à ma vie. »

*

Comme à Port-au-Prince, un soir de janvier, les tremblements de terre sont généralement suivis d’une série de secousses de moindre ampleur. Un écho qui s’atténue avec le temps.

Les souvenirs demeureront, assurément. L’intensité des répliques perdra sa vigueur destructrice, sans doute. Mais le déblaiement des gravats paraît parfois interminable.

« Sainte Thérèse d’Avila avait des moments de doute énorme et épouvantable, non ? Et alors ! On va le lui reprocher ? » demande Nicolas.

Aussi, Mère Teresa n’a-t-elle pas vécu quarante années de désert spirituel, de désert de la foi ? « Bien oui ! Et pensez-vous que le père [Maximilien] Kolbe, il n’a pas imaginé, quand il a pris la place de l’autre, il ne s’est pas dit un instant : “Qu’est-ce que j’ai fait là ?” Est-ce qu’on le sait, ça ? »

On ne le sait pas, en effet. Je sais cependant que Maximilien Kolbe est aujourd’hui dans l’Église céleste et que sa souffrance a accordé un sursis à son prochain, un père de famille condamné à mort.

Note:

* Ce texte a d’abord été publié dans le magazine La vie est belle!, en décembre 2014.