Sur une route forestière entre La Tuque et le réservoir Gouin, je roule en solo, au volant d’une Jeep louée. Mon cellulaire, complètement inutile, ne capte pas le réseau. Ne me reste que ma foi. Malgré tout, une question persiste: «Pourquoi est-ce que je me suis embarqué dans cette histoire-là?»

Il y a deux routes possibles pour se rendre à Opitciwan1. Tout le monde passe normalement par la route provinciale qui mène jusqu’à Chibougamau. Ou bien, quelques chemins traversent le territoire en passant par La Tuque.

Je comprends rapidement pourquoi j’aurais dû faire comme tout le monde et prendre la première option pour me rendre dans la réserve la plus isolée de la nation Atikamekw.

Neige, gadoue, trous d’eau, roches. Je finis par arriver sain et sauf, 280 km de route forestière plus loin, au crépuscule, et quelque peu stressé, non seulement par mon voyage, mais aussi parce que c’était la première fois que je mettais les pieds en terre «officiellement» autochtone.

Certes, étant natif de Québec, je suis déjà allé à Wendake, mais là-bas, c’est différent: pas de tipis ni de magasins de mocassins, mais des bungalows, des chiens errants partout, des carcasses de voitures sur les terrains, tout cela entouré par le magnifique réservoir Gouin.

Chapelle Saint-Étienne

Ici, pas de motel. Je dois trouver le camp forestier, le seul logis possible pour quelqu’un de l’extérieur.

Parmi les autres Blancs qui travaillent dans le bois, disons que je détonne pas mal avec mon look urbain et mon appareil photo dans le cou. Après m’être installé, je rejoins le prêtre qui s’occupe de la communauté chrétienne, considérée comme une mission du diocèse de Chicoutimi.

L’abbé Claude Bossé m’accueille dans son modeste presbytère. Rien à voir avec les fastes résidences sacerdotales de nos villages québécois. Nous avons une heure pour discuter avant la messe de 18 h 30.

«Ça tombe bien que tu arrives maintenant, je vais pouvoir te présenter à des gens de la communauté.»

À l’église, des personnes prennent place, mais pas plus loin qu’à la mi-nef. Certains sont même assis dans les dernières rangées ou sur le côté. La majorité prie pieusement le chapelet. Un homme plutôt âgé, assis seul en avant, entonne un chant en attikamek. La célébration débute; c’est la messe anniversaire de sa femme.

L’abbé Claude me présente également Alice, une ancienne – une cocom, comme ils disent. Au cours de la discussion que nous avons eue précédemment, il m’a expliqué que, chez les Attikameks comme dans la plupart des nations algonquiennes, ce sont les femmes qui font bouger les choses.

Le rendez-vous est donné pour 10 h 30 le lendemain.

— Je vais te montrer où elle habite, me lance le prêtre.

— D’accord, mais elle n’a qu’à me donner son adresse.

— As-tu vu des noms de rues et des numéros de porte ici, toi?

— Euh…

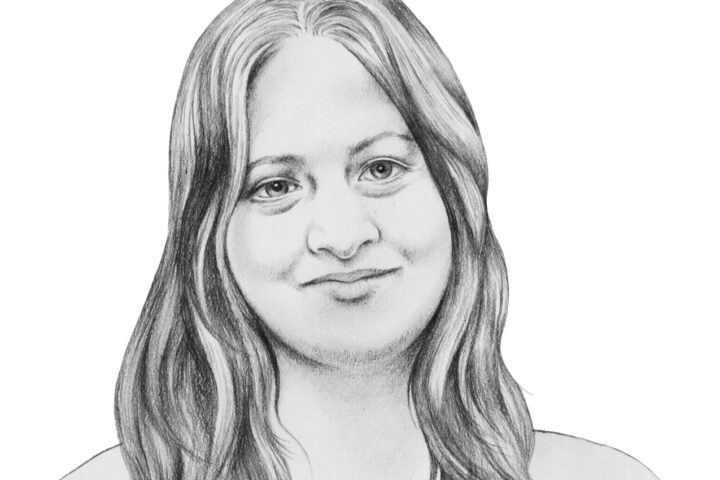

Alice

Comme convenu, je me rends chez elle à 10 h 30, accompagné par l’abbé Claude, mon éclaireur. J’entre dans une petite maison charmante, soigneusement rangée. L’atmosphère silencieuse dégage une paix indéniable.

Alice et son petit-fils Joey s’installent avec moi à la table, sirotant leur café. «On prépare l’orignal ce midi; cet automne, on a passé 35 jours dans le bois», me lance Alice. Je lève les yeux sur le comptoir de la cuisine et je vois la pièce de viande emballée, prête à se faire découper.

Éduquée dans la foi catholique par ses parents et ses grands-parents, elle entre dans un pensionnat à l’âge de sept ans. «On mangeait seulement des patates bouillies. Souvent elles étaient noircies parce que ça faisait deux ou trois jours qu’elles étaient dans le gros chaudron. Du pain sur la table, pas de beurre, rien d’autre.»

L’original qu’elle savoure aujourd’hui est d’autant plus un festin.

Au cours de la première année, elle est violée par un prêtre. Elle sortira de cet enfer sept ans plus tard, à 14 ans. Puis, elle se marie à 16 ans, comme c’était la coutume à l’époque.

«J’en ai parlé assez tôt. La première fois que je suis revenue du pensionnat, j’essayais d’en parler à ma mère et elle m’a dit qu’on ne devait pas parler en mal des prêtres, que ce sont des hommes de Dieu. J’ai fermé ma trappe.

«On s’en parlait au pensionnat, les p’tites filles entre nous autres. On était plusieurs, on prenait notre douche dans un même lieu en petite culotte. Quand j’allais à la messe, ça faisait mal, je perdais connaissance, je ne me sentais pas bien. Il y a eu un temps où je n’avais plus confiance, où je n’avais plus la foi.»

Je m’étonne de l’aisance et de la rapidité avec lesquelles elle me partage des souvenirs aussi douloureux, avant même que je lui pose des questions. «Aujourd’hui, je suis capable d’en parler et je ne pleure plus.»

Joey, trente ans, toujours attablé avec nous, écoute attentivement sa grand-mère. Lui, il est considéré comme un traditionaliste, c’est-à-dire un adepte des croyances et des coutumes attikameks ancestrales. Pourtant, pas une once d’hostilité, de désapprobation ou de rancune dans ses paroles et dans son regard.

Alice poursuit: «J’ai retrouvé aujourd’hui la foi, la foi de mes parents. C’est comme s’ils m’avaient laissé cet héritage. Je les ai vus prier et je les ai vus être dans l’équilibre et dans la paix avec ce qu’ils faisaient.»

Mon grand-père m’a montré son chapelet et il m’a dit de ne jamais oublier cela parce que le chapelet, c’est une oasis de paix pour le cœur.

Alice

«Ils croyaient à cela aussi, mes grands-parents, mes ancêtres. L’un de mes grands-pères a longtemps été chef dans la communauté. Un jour, j’étais dans le bois, sur le bord du lac, et je jouais avec les petites roches. Puis, je les ai entendus prier, sa femme et lui, dans la maison. Je suis entrée et ils disaient leur chapelet. Ma grand-mère m’a fait signe de venir m’assoir près d’elle et je suis restée jusqu’à la fin. Mon grand-père m’a montré son chapelet et il m’a dit de ne jamais oublier cela parce que le chapelet, c’est une oasis de paix pour le cœur.»

Devenue adulte, Alice devient intervenante contre la violence familiale et conjugale.

Aux prises avec beaucoup de situations difficiles dans ce travail, elle prend conscience qu’elle n’est pas la seule à souffrir ainsi. Elle réalise que, si elle veut aider, elle doit d’abord visiter ses propres souffrances. Mais sa foi est anémiée, elle ne se sent pas bien, elle veut mourir et ne sait pas pourquoi.

Dans les années 1980, au même moment, arrive dans la communauté le père Jacques Laliberté, oblat de Marie-Immaculée. Ce prêtre, profondément marqué par le Renouveau charismatique en pleine effervescence au Québec, suggère à Alice et à d’autres membres de la communauté d’aller faire une retraite à la maison Jésus-Ouvrier, à Québec: «C’est là que Dieu s’est manifesté à moi. Je ne sais pas comment l’exprimer, ça se vit, ces choses-là.»

De retour dans sa communauté, elle s’attache au Christ et à l’Église de toutes ses forces. Avec son amie Annie, elle forme un groupe de prière qui existe encore et dont elle est toujours l’animatrice. Aussi, avec d’autres, elle continue d’aller vivre différentes thérapies et ressourcements: «Une fois, à Jésus-Ouvrier, je regardais l’hostie à l’élévation durant la messe et je me disais: “Je ne suis pas capable de pardonner aux gens qui m’ont fait du mal.” Je ne me sentais pas bien avec cela, mais je n’étais pas capable.»

Au mois de mars dernier, Alice est allée en retraite pour faire le deuil de son mari, décédé deux ans auparavant. À 66 ans, malgré les années de vie humaine et spirituelle qui la précèdent, elle réalise que son chemin de guérison n’est pas terminé:

«Durant la retraite, j’ai entendu la parole que Jésus, à la piscine de Bézatha, dit à un homme qui est paralysé depuis 38 ans: “Veux-tu être guéri? Lève-toi, prends ton brancard, et marche!” (Jn 5,6.8). J’ai réalisé que ça faisait 59 ans que j’étais dans mon bateau de victimisation; je me sentais encore victime, mais je ne voulais pas le voir. À ce moment, j’ai senti une libération.»

Dernièrement, elle témoignait de cette libération à la radio communautaire de Manawan, une autre réserve attikamek, car elle sait qu’il y en a plusieurs, dans les communautés autochtones, qui pensent ne jamais pouvoir pardonner.

«Je conseille aux gens maintenant de confier cela au Tout-Puissant parce que tout seul on ne peut pas y arriver, il y a beaucoup de pardon à donner. C’est important de les confier au Guérisseur, le vrai, pour être libéré.»

L’orignal est tranché et Joey prépare le repas calmement. «Voilà, c’est ça que j’ai vécu, c’est ça que j’avais à te dire.» Alice se lève de table et va s’assoir près de la fenêtre du salon.

Je laisse donc Alice et sa famille pour le diner, presque content de ne pas rester pour manger de l’orignal, ayant l’estomac noué par ce récit bouleversant que je viens d’entendre.

Une heure plus tard, je me rends quelques rues plus loin chez Larry et Ginette, que j’avais rencontrés la veille: «Salut, Larry, j’arrive au bon moment?» (Nous nous étions dit que nous nous verrions après le diner.)

«Euh, je m’en allais prier le chapelet. Es-tu un priant, toé?»

Larry

Je me retrouve donc dans la chambre de Larry, au sous-sol. On se croirait dans un véritable oratoire: statuettes, crucifix, fond de musique grégorienne.

Physiquement parlant, l’homme avec lequel j’ai prié le chapelet n’a pas du tout les traits autochtones auxquels on s’attend parfois. Il est grand et élancé, le teint pâle, les yeux bleus perçants. Larry est natif de Mashteuiatsh, la réserve montagnaise située à quelques minutes de Roberval, au Lac-Saint-Jean.

Pas de pensionnats ni d’éducation religieuse pour Larry. Quand il a neuf ans, ses parents se séparent et il est abandonné aux services sociaux de l’époque. Quand je lui demande alors d’où il tient sa foi, il répond promptement: «C’était en moi. Tout jeune, je dessinais trois montagnes avec trois croix plantées dessus et je ne savais pas pourquoi.»

Il grandit, tant bien que mal, dans un milieu où presque tout le monde boit et s’écorche. Doté à l’époque d’une force quasi surhumaine, il est connu pour être le meilleur bagarreur de son coin. Il a même été vice-président des Conquatcheros, un groupe de motards présent au Saguenay dans les années 1970.

«J’ai pas eu de parents; je me suis cherché toute ma vie. Je buvais beaucoup, mais je ne savais pas pourquoi. Tout le monde me disait que j’étais alcoolique, alors j’ai fini par penser que c’était ça mon problème.»

En quelques années seulement, il suit huit thérapies. Mais chaque fois, il remet en question les spécialistes: «Quelqu’un qui prétend vouloir m’aider et qui me dit que me masturber, c’est bon pour enlever le stress, je ne crois pas à cela.»

Les thérapies, il les connaissait par cœur, il aurait pu les donner à leur place. Il poursuit sa quête. Il fait presque le tour du Québec et se retrouve à Natashquan, une autre réserve montagnaise. À ce moment, ses grands yeux bleus baignés par le soleil qui entre dans la verrière où nous sommes s’écarquillent et Larry me dit: «Là-bas, j’ai rencontré le père René Lapointe, un saint homme. Ç’a été mon premier père spirituel. Je suis resté six mois avec lui. Il m’a tant enseigné!»

Encore trop peu solide dans sa foi, il retombe dans l’alcool et la drogue. Il se retrouve pendant quelques mois chez une amie dans la réserve de Wendake. Là, on lui dit: «Larry, il faudrait que tu retrouves ton identité autochtone.»

Une sorte de session, de plus en plus populaire à cette époque et destinée uniquement aux Amérindiens, les invite à se replonger dans leur religion traditionnelle: tente de sudation, tente tremblante, chamanisme, etc. Larry se retrouve à Maniwaki pour en suivre une.

«Durant mon séjour, alors que je priais seul dans ma chambre, des bruits étranges ont commencé à se faire entendre dans la cage d’escalier. J’ai jeté un coup d’œil, et un esprit mauvais s’est mis à m’attaquer. Le lendemain, secoué, je raconte aux chamanes ce qui s’est passé et ils me disent de donner un peu de tabac à l’esprit. Sérieusement? Ils ne connaissaient rien à la foi catholique.»

L’identité amérindienne ne se résume pas à mettre du tabac dans le feu.

Larry

À partir de ce moment, il remet en question ces thérapies. Il y voit l’orgueil de certains chamanes, et il sent la discorde et le trouble s’installer dans le centre: «Je ne voulais plus rien savoir, je n’étais plus capable. L’identité amérindienne ne se résume pas à mettre du tabac dans le feu.»

Toutefois, sa thérapeute et lui tombent amoureux. Ils déménagent ensemble – une situation de péché, dit-il –, mais cela lui redonne le droit de garde de ses deux filles. Ils finiront par se quitter.

Un jour, des bérets blancs cognent à la porte et lui enseignent à prier le chapelet. Cette prière ne le quittera plus jamais.

Dans les années 1980, il fait une demande pour être transféré dans la réserve d’Opitciwan, car «ici, ils se sont pris en main spirituellement».

À 58 ans, Larry vient de terminer un vœu de virginité qu’il avait fait pour un an. Il vit maintenant comme laïque officiellement consacré à Jésus-Eucharistie, intercédant pour tous ses semblables. Chaque jour, il allume un cierge sur le tableau de bord de sa voiture et il fait le tour de la réserve en priant le chapelet.

À Opitciwan, le taux de suicide est pratiquement nul depuis 15 ans. Tout porte à croire que Larry est en bons termes avec la Vierge Marie.

Annie

Juste en face de la chapelle Saint-Étienne, là où tout a commencé la veille, l’école primaire accueille les enfants de la communauté. Il semblerait que plusieurs d’entre eux font l’école buissonnière, faute de surveillance et d’autorité parentale.

J’entre donc dans l’établissement qui ressemble à toutes les écoles primaires du Québec et, avec de l’aide, je trouve Annie. Elle me reçoit dans son bureau de directrice.

Pas de doute, j’ai affaire à une dame instruite et très respectée par ses pairs. En plus de son travail à l’école, elle fait partie de l’équipe pastorale et travaille aussi pour les femmes de sa communauté.

«Ce sont mes parents qui m’ont transmis la foi; plus jeune, j’étais obligée d’aller à l’église, mais à force d’y aller, de voir comment ça se passe, j’y ai pris gout.» Comme une ado moderne typique, elle met cela de côté durant sa jeunesse pour «vivre son parcours d’adolescente», me dit-elle.

À 40 ans, son père, malade, est agonisant. Elle sait qu’il va mourir sous peu, et l’idée du néant après la mort éveille chez elle un questionnement, l’espoir d’un au-delà pour lui: «Désespérée, je vais à l’Église pour prier et, en sortant, je croise une religieuse qui me conseille de prier avec mon père, ce que je fais.»

Au bout de quelques jours, il décède. Annie continue d’aller à l’église pour prier et elle y revoit cette religieuse qui lui dit: «Tu sais, Annie, on peut prier pour autre chose…» Elle sait que la religieuse fait référence à son problème d’alcool.

La réponse ne tarde pas. Un nouveau prêtre, le père Jacques Laliberté, o.m.i., arrive dans la communauté. Il vient vers elle et lui demande de former avec lui un comité pastoral pour l’église.

«Tu ne sais pas à qui tu demandes cela: je consomme toutes les fins de semaine, et j’aime ça, moi, consommer, c’est ma vie… Je vais aller t’aider pour quoi, dans l’église?»

Annie, ce n’est pas ta consommation que je regarde. Moi, c’est toi que je regarde.

Le père Jacques Laliberté, s’adressant à Annie.

La réponse du père Jacques changera toute sa vie. «Annie, ce n’est pas ta consommation que je regarde. Moi, c’est toi que je regarde. Je veux que tu m’aides et je sais que tu vas être capable de m’aider.»

Elle m’explique: «Ça m’a rappelé que, quand Jésus est allé chercher ses apôtres, ce n’est pas des saints qu’il est allé voir.» Ce prêtre, même s’il a quitté Opitciwan aujourd’hui, elle lui parle souvent au téléphone. Elle le considère comme un deuxième père.

Il y a quelques années, elle s’est rendue à la Commission de vérité et réconciliation pour témoigner de l’agression sexuelle commise par un prêtre au pensionnat. Elle a vécu 10-15 ans comme si rien n’était arrivé. Elle aurait voulu mettre fin radicalement à sa relation avec l’Église, mais cette rencontre avec le père Jacques l’a énormément aidée à retrouver la paix.

La relation de confiance qu’il a établie avec elle lui a permis de s’ouvrir et de pardonner: «Il ne faut pas généraliser les histoires… Ce n’est pas l’Église ni les prêtres d’aujourd’hui qui ont fait cela.»

Au cours de notre entretien, la cloche sonne. Annie continue à me parler comme si aucune autre responsabilité ne lui incombait: «Ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis sobre. J’ai rechuté, mais j’ai persévéré. La messe, la confession, croire que Jésus, dans l’eucharistie, pouvait m’aider à parcourir mon chemin, c’est ça qui m’a soutenue.»

En attendant la messe qui sera célébrée ce soir par Mgr Rivest, évêque de Chicoutimi, pour la bénédiction de la maison des ainés, je vais errer sur le territoire. J’arrive à l’heure prévue pour rejoindre les autres. Je retrouve là-bas Larry, Ginette et Annie, qui fait office de traductrice.

Une cinquantaine d’Attikameks sont rassemblés autour de l’évêque, entonnant un chant à l’Esprit dans leur langue, afin de prier pour leurs ainés.

Pauline

Après la messe, je rejoins Pauline, 58 ans.

Elle est allée visiter Kahnawake il y a quelques mois: «J’aime beaucoup Kateri, je la prie tous les jours. Je suis allée à Rome pour sa canonisation; je rêvais d’aller prier à son tombeau.»

Convertie à 30 ans, elle se disait auparavant loin de Dieu. Elle ne le connaissait pas et n’allait pas à la messe. Comme la plupart des Attikameks de sa génération, elle aussi a connu le pensionnat.

«Ça m’a éloignée de l’Église. J’avais peur.»

Je devine alors ce qu’elle a pu y vivre, comme les autres. Malgré le fait que ses parents ne lui ont pas transmis la foi, elle me parle brièvement de son grand-père, qui lui a appris à prier le Notre Père et le Je vous salue, Marie.

«Un jour, je travaillais au magasin La Baie d’Hudson, ici. Une amie m’a invitée au groupe de prière. Je n’ai pas dit oui tout de suite, mais à un moment donné, j’ai décidé d’aller voir, par curiosité. Puis c’est là, en écoutant un chant, que le Seigneur est venu me visiter dans mon cœur: j’ai senti son amour pour moi, et c’est là que ma conversion a commencé.»

En 1989, son fils de 16 ans se suicide. Une question lui revenait sans cesse: «Pourquoi a-t-il fait ça?»

Pauline, comme ses frères et sœurs en Église, se rend à Jésus-Ouvrier à la recommandation du père Jacques: «Les sessions m’ont beaucoup aidée. J’allais parler avec Jacques de mes souffrances, de mes peines, il m’a beaucoup soutenue.»

Cette foi a grandi et elle continue à grandir. Parfois, Pauline vit encore des moments difficiles, dit-elle, mais elle se «confie à Dieu et à maman Marie pour qu’ils m’aident à persévérer».

La communauté a grandement besoin de l’Église, surtout les jeunes.

Pauline Chachai

Dans la grande salle aux néons blancs de la maison des ainés, j’ai devant moi une femme plutôt réservée qui me montre sa croix de Kateri: «La communauté a grandement besoin de l’Église, surtout les jeunes.»

Depuis 1993, elle s’investit dans le comité pastoral parce qu’elle aime sa communauté et veut l’aider.

*

Pauline et moi sortons à l’extérieur rejoindre son amie Jeanne d’Arc, une Attikamek qui emmène régulièrement des jeunes dans des sanctuaires du Québec. Pauline veut s’allumer une cigarette. Elle n’en a plus. Je lui en offre une.

Elles s’apprêtent à retourner chez elles à pied, dans ce froid qui, manifestement, les affecte moins que moi. J’irai plutôt les reconduire en voiture.

«Quand est-ce que tu reviens?» demandent-elles. Nous parlons alors de leur projet d’un autre congrès de prière à Opitciwan.

Je fais maintenant partie de la famille.

Vous aimez ce que vous avez lu ?

Abonnez-vous à notre magazine ou soutenez Le Verbe.

Toujours 100% gratuit. Toujours 100% financé par vos dons.