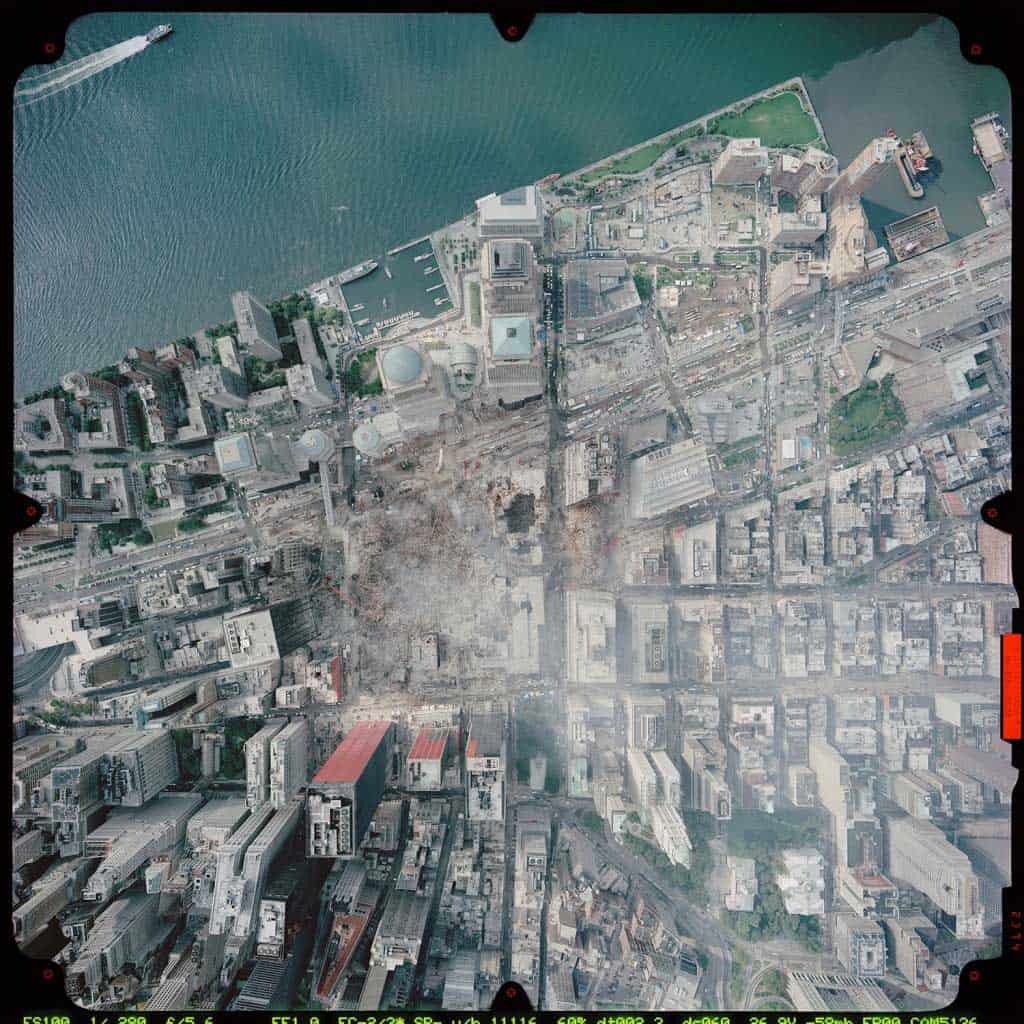

11 septembre 2017. Voilà seize ans aujourd’hui que nous marchons tous au rythme de l’Histoire, en suivant le tempo de la terreur. C’est l’occasion de nous arrêter un instant pour faire le point sur le problème du terrorisme islamiste, en nous aidant de l’expertise et des thèses de Gérard Chaliand, exposées succinctement dans les soixante-quatre pages de Terrorisme et politique (CNRS Éditions, 2017), un utile opuscule dont les lignes qui suivent offrent une manière de résumé (1).

Dans ce livre paru en janvier, Gérard Chaliand entend définir plus clairement le phénomène guerrier que nous avons pris l’habitude d’appeler « terrorisme », à l’exemple et à l’invitation de George W. Bush.

L’auteur cherche à en mesurer l’impact sur l’équilibre géopolitique mondial, au moyen d’une approche globale, permettant de l’appréhender autrement qu’à travers le seul prisme du traumatisme des nations occidentales, trop centrées sur leur propre expérience des agressions djihadistes (au détriment d’une compréhension plus générale du phénomène), et trop souvent occupées à exagérer ou minorer la menace (au cours de polémiques médiatiques médiocrement utiles) pour que leurs opinions publiques respectives puissent et sachent l’apprécier de façon réaliste.

Nature du phénomène

Considérant que « ce qui importe, pour définir un mouvement, ce n’est pas sa finalité, qui peut-être utopique ou absurde, c’est son mode opératoire » (p.9), Gérard Chaliand prend ici ses distances avec l’usage politico-médiatique qui consiste à qualifier de « terroristes », de façon commode (on a l’impression de savoir de quoi on parle), imprécise (on ne cerne pas bien la nature du phénomène) et intéressée (on impose à l’opinion publique sa lecture biaisée des évènements), les organisations djihadistes qui sévissent un peu partout dans le monde.

Sur la base de son expérience du terrain et de décennies de recherche, l’homme préfère définir ces organisations comme « mouvements révolutionnaires » (p.9).

À l’instar des communistes chinois des années 1930 et 1940 ou du Viêt Minh dans les années 1940 et 1950, les mouvements djihadistes qui prolifèrent principalement au Moyen-Orient et en Asie centrale (pensons aux talibans d’Afghanistan, par exemple) cherchent certes à vaincre leurs adversaires en menant des actions de guérilla et en lançant des attaques terroristes, mais aussi en s’assurant de la collaboration complice, du contrôle et de l’embrigadement des populations habitant le territoire dont ils sont objectivement les maitres.

Ils y parviennent à travers la mise sur pied de « hiérarchies parallèles » (p.10), formées de cadres aussi disciplinés qu’impitoyables, qui se substituent de facto à l’autorité légale.

À partir de leur base à la fois géographique (le maquis) et démographique (la population locale), ces mouvements révolutionnaires passent à l’action, soit sur le mode de la guérilla, lorsque le rapport de force leur est défavorable, soit sur le mode de l’assaut frontal, en employant les tactiques de la guerre régulière, lorsque les conditions d’un tel affrontement sont réunies.

Enfin, les mouvements révolutionnaires djihadistes n’hésitent pas non plus à exploiter les filières du banditisme pour grossir leurs rangs, toujours en suivant l’exemple historique des communistes de Mao Zedong, qui fut un pionnier en la matière.

Abstraction faite de l’idéologie qui les anime, les mouvements djihadistes contemporains ont donc une parenté certaine avec les mouvements révolutionnaires d’hier. Mais contrairement à eux, ils n’ont pas été en mesure, sauf en Afghanistan, durant une brève période, de 1996 à 2001, de « créer les conditions d’un djihad de masse » (p.18) assez puissant pour subjuguer les sociétés moyen-orientales ou celles, plus lointaines, de l’Occident mécréant.

Aujourd’hui, ils innovent cependant par leur utilisation des nouvelles technologies de l’information, qui donnent à leurs exactions et attentats une force de frappe symbolique considérable, comme l’exemple de l’État islamique l’a montré.

Relativité de la menace

Comme la guerre se déroule aussi sur le front des médias, il faut, dit Gérard Chaliand, corriger une erreur de perception courante, découlant de l’effet de loupe produit par un système médiatique qui cède trop facilement au gout du spectaculaire, qui carbure à l’émotion et qui, nourrissant la fascination inquiète de nos sociétés opulentes et ramollies pour la violence, se transforme ni plus ni moins en « caisse de résonance » (p.34) de la propagande islamiste, à chaque fois qu’une attaque est lancée contre l’Occident.

En plus d’accentuer l’emprise psychologique des islamistes sur nos populations « fragiles et vieillissantes » (p.34), le traitement de faveur médiatique dont bénéficient de la sorte les djihadistes fausse notre rapport à la réalité et magnifie excessivement la menace qu’ils font peser sur nous.

Sans nier que nous assistons, non à un printemps arabe, mais à un printemps islamiste et djihadiste, qui, depuis un quart de siècle au moins, fleurit partout et donne précocement ses fruits de malheur et de mort jusque dans le cœur de nos cités prospères soudain sidérées, l’auteur soutient que, d’un point de vue géopolitique, et à l’échelle mondiale, l’actuelle poussée de violence, dont les médias ne manquent pas d’enrichir la chronique à chaque nouvelle boucherie écœurante, n’a pourtant rien de comparable avec un phénomène comme la conversion au capitalisme et la montée en puissance de la Chine.

Le 11 septembre 2001 a certes marqué l’entrée dans un siècle nouveau, mais la Chine est en train de faire entrer le monde dans une nouvelle époque de son Histoire, après cinq siècles d’hégémonie occidentale.

Réalité de la menace (2)

Reste que nous ne rêvons pas.

Nous assistons bel et bien à une poussée d’intégrisme religieux et à une propagation des croyances et des pratiques musulmanes les plus rétrogrades et les plus aliénantes (surtout pour les femmes), à la faveur de l’immense soutien financier et idéologique de l’Arabie wahhabite, de même qu’à la pénétration du tissu social des pays du Maghreb et du Machrek (ainsi que des quartiers islamisés d’Europe), par des réseaux comme celui des Frères musulmans, ce rival de la puissance saoudienne (3) passé maitre dans l’art d’islamiser les mosquées, de noyauter les milieux communautaires et d’infiltrer la société civile (4).

Le monde chiite a lui aussi basculé dans l’intégrisme en 1979, à cause de la révolution iranienne, qui a débouché sur l’instauration d’une République islamique, avec à sa tête l’ayatollah Khomeiny.

Cette régression fondamentaliste du monde musulman a des racines historiques profondes, comme nous le verrons plus bas, mais elle est aussi alimentée et facilitée par une série de facteurs sociaux typiques des sociétés musulmanes actuelles.

Face au verrouillage de la vie politique par des dictatures ou des monarchies héréditaires inamovibles, face au blocage de l’ascenseur social par des élites cupides et corrompues, insensibles à la misère populaire (5), face à la stagnation économique et au chômage de masse, qui accablent en particulier la jeunesse, l’islamisme apparait comme un vecteur de changement politique et de promotion sociale; il s’offre concrètement comme espace de solidarité communautaire et confère en prime un supplément d’âme, que ni « le socialisme bureaucratique » (6) de naguère ni le népotisme autocratique de toujours ne peuvent fournir.

Mais la renaissance islamiste est aussi une réponse à la pénétration culturelle, politique et militaire de l’Occident dans le Dar al-islam (le monde gouverné par la charia), au cours du dernier siècle. La mobilisation militaire des moudjahidines par l’Amérique de Carter, Reagan et Bush père, dans le but d’assurer l’endiguement de l’U.R.S.S. en Afghanistan, a éventuellement créé les conditions d’un retour en force du djihadisme, idéologie politique et religieuse combattante qui a par la suite bénéficié de l’effet catalyseur des nombreuses interventions mal inspirées des États-Unis au Moyen-Orient et en Asie centrale.

Finalement, la guerre en Syrie a fourni à ce qu’on peut désormais appeler l’Internationale djiadiste une occasion inédite de poursuivre ses chimères, entre autres grâce au financement des Saoudiens, des Qataris ou des Turcs, qui ont cherché à instrumentaliser divers groupes armés à des fins géopolitiques concurrentes.

En Occident, la situation, nettement moins tragique, demeure toutefois anxiogène.

Lisons Gérard Chaliand: « Depuis 2011 et les crises du monde arabe, le terrorisme antioccidental est en recrudescence. Cette forme de violence a des effets psychologiques importants sur les populations. Les États démocratiques qui sont, tant en Amérique du Nord qu’en Europe occidentale, technologiquement avancés, ne peuvent être inquiétés par des adversaires plus faibles, ni par la guerre, ni, chez eux, par la guérilla. Seul le terrorisme peut les frapper, et cela, à en juger par l’expérience des vingt dernières années, seulement de façon épisodique, bien que parfois spectaculaire. En ce sens, le terrorisme est le talon d’Achille des démocraties et vise les esprits et les volontés. » (p. 29)

Cauchemar des victimes et rêve des bourreaux

Le terrorisme a fait en Occident de nombreuses victimes depuis le 11 septembre. Cependant, il faut rappeler qu’à l’échelle mondiale l’écrasante majorité des victimes du terrorisme (soit 97, 4% durant la période 2000-2014) n’est pas occidentale. Ce qui ne change évidemment rien au fait que les « 2, 6% » (p. 33) d’Occidentaux assassinés sont 2,6% de trop.

Constatant que les carnages se suivent et se ressemblent, il est légitime de nous demander si nos gouvernements font tout ce qu’il faut pour éviter que le bilan ne s’alourdisse. La réponse est non, selon Gérard Chaliand qui dénonce le « laxisme » (p.34) des autorités à l’égard des prédicateurs qui sévissent dans certaines communautés musulmanes, en particulier en Angleterre, dit-il, où la haine est prêchée « ouvertement» (p. 34). Ces prédicateurs sont venimeux, car ils suscitent à l’endroit des communautés nationales d’accueil un mépris et un ressentiment propices à la radicalisation, sur fond de partition culturelle sciemment encouragée et entretenue.

Guidée politiquement et idéologiquement par les initiatives militantes et les travaux érudits d’un certain nombre d’activistes et de penseurs du renouveau islamique, tels Hassan el-Banna (fondateur des Frères musulmans, assassiné en 1949 sur ordre du roi Farouk) et Sayyid Qutb (frère musulman exécuté en 1966 sur ordre de Nasser), la frange la plus radicale des mouvements islamistes s’est nourrie d’un rêve grandiose: la Nahda, l’Éveil de l’islam (7).

Gérard Chaliand précise: « L’islamisme, dans ses diverses versions, n’est pas né de la misère, mais de la frustration de la puissance perdue. Les groupes terroristes ont en commun la croyance en un retour à la pureté et la puissance de l’islam des premiers temps » (p. 40).

Les derniers en date à avoir cultivé ce fantasme d’un retour à l’âge d’or, à travers un projet de restauration du Califat, sont les djihadistes de l’État islamique, à présent écrasés sous les bombes.

En conclusion, l’auteur juge que le terrorisme djihadiste représente pour l’ordre mondial actuel, fondé sur la concurrence économique et technologique entre des États qui cherchent à garantir leur ascendant ou leur autonomie, « une nuisance, certes considérable et couteuse, mais qui ne constitue pas une menace existentielle » (p.48).

Demeure pourtant un fait troublant: les mouvements terroristes, même lorsqu’ils sont battus militairement sur un théâtre d’opération, « ne sont pas vaincus et ne peuvent l’être puisqu’ils disposent d’un vivier de volontaires et d’États qui les aident. » (p. 52).

Pour éclairer le problème du développement du terrorisme djihadiste en Occident, il aurait été intéressant que G. Chaliand s’attarde un peu plus longuement sur l’incidence de l’immigration légale ou clandestine et sur l’impact de l’enracinement européen de l’islam sur les stratégies de conquête islamistes et sur l’avantage logistique que peuvent en tirer les groupuscules dangereux.

L’auteur affirme certes que « dans les pays où se trouve une importante minorité musulmane » les djihadistes jouissent « d’une base à l’intérieur de l’État démocratique qui est visé » et que « [s]i cette base est mince, elle peut s’élargir” (p. 34), mais on aurait aimé avoir plus de détails sur ces questions d’une brulante actualité, particulièrement en Europe.

Enfin, quelques considérations sur le sentiment de supériorité culturelle des islamistes, qu’alimentent généreusement le vide spirituel et le déclin moral de l’Occident, n’auraient pas non plus été inutiles pour rappeler que la victoire contre l’obscurantisme islamiste et le djihadisme n’aura de pérennité qu’en autant qu’elle s’appuiera, non seulement sur la force politique et militaire de nos sociétés, mais sur les trésors intellectuels et spirituels de notre civilisation (8).

_____________

Notes :

(1) La façon assez libre que j’ai eue d’en tirer la substantifique moelle, en usant d’un ton pas toujours très neutre et en y greffant ici et là des observations complémentaires, tirées de lectures antérieures (Guidère, Sansal, El Aswany), éloigne certes l’exercice du simple travail de compte rendu, mais l’abondance des citations est là pour garantir au lecteur que l’essentiel des idées exposées ici sont celles du spécialiste des “guerres irrégulières”.

(2) Pour une plus vaste mise en contexte, cette section mêle plus que les autres les remarques du lecteur que je suis et les éléments d’information tirés de l’ouvrage présenté.

(3) Ce fait signalé par G. Chaliand est confirmé par Mathieu Guidère, dans La guerre des islamismes (2017), p. 22.

(4) Voir, à titre d’exemple, la description très instructive que donne Boualem Sansal de la progression des mouvements islamistes dans l’Algérie postcoloniale, aux pages 12 à 17 de Gouverner au nom d’Allah. Islamisation et soif de pouvoir dans le monde arabe, Gallimard, (2013).

(5) Voir l’illustration que donne de ce phénomène le romancier Alaa El Aswany dans L’immeuble Yacoubian, Actes Sud, 2006, 334 p.

(6) Boualem Sansal, op. cit., p. 15.

(7) Ibid., p. 20.

(8) Ce que fit récemment remarquer Guillaume Bigot, dans un article du Figaro qui se termine ainsi: « La seule victoire possible contre l’islamisme, religion frelatée, mais porteuse d’un idéal supra individuel devra être morale et spirituelle ». L’idée d’apporter une réponse qui soit aussi spirituelle, et donc religieuse, au problème du djihadisme, implique que le djihadisme ne doit pas être abordé comme un problème purement politique, mais aussi religieux.

Sommes-nous prêts à faire ce « saut herméneutique » dans notre lecture des évènements?

Beaucoup s’y opposent, pour éviter des amalgames potentiellement meurtriers et la mise au ban de communautés entières, sur la base d’une équivalence entre islam et islamisme. Ce refus d’ostraciser les musulmans qui vivent en Occident et qui veulent jouir de l’État de droit et des libertés publiques est tout à notre honneur. Mais cette prudence qui nous honore ne doit pas nous détourner d’un examen sans complaisance des causes du fanatisme, fussent-elles religieuses. C’est ce que fait Gérard Chaliand, me semble-t-il, lorsqu’il écrit : « L’observateur aura quelques difficultés devant la cruauté assumée du mouvement [État islamique], destinée à frapper les esprits, à admettre qu’on soit devant un phénomène religieux soucieux de spiritualité. Mais les précédents historiques existent, y compris dans d’autres religions pour lesquelles tout ce qui n’est pas conforme à l’orthodoxie proclamée (du moment) est l’œuvre du malin. » (p. 42).

Reconnaitre qu’une motivation de type religieux est à l’origine d’un projet politique ayant recours à la violence ne doit pas nous conduire immédiatement à attribuer à la religion mise en cause la responsabilité de cette violence. D’une part parce qu’une analyse politique n’a pas pour fonction de définir les religions dans leur essence, d’autre part parce que le bon sens nous oblige à reconnaitre que les religions ne peuvent être systématiquement tenues responsables de tout ce qu’on fait d’horrible en leur nom.

Dans l’Histoire moderne et contemporaine, la reconnaissance de l’origine religieuse de certaines actions politiques belliqueuses a cependant conduit plusieurs observateurs à incriminer l’une ou l’autre croyance, en les dénonçant chacune comme sources de violence et d’oppression intrinsèquement mauvaises. Ainsi, une large part de l’intelligentsia occidentale des derniers siècles n’a eu aucune difficulté à dénoncer les dérives religieuses fanatiques et à les imputer à l’irrationalité de la religion elle-même (surtout lorsque ces violences étaient le fait des chrétiens). Nous n’y sommes plus aujourd’hui enclins, lorsqu’il s’agit d’analyser les causes de la violence perpétrée au nom d’Allah. D’abord parce que l’idéologie diversitaire est passée par là et peut-être aussi parce qu’il existe encore un « deux poids, deux mesures » dans le traitement médiatique des religions. On ne vomit pas le christianisme pendant des siècles sans développer de vilaines habitudes intellectuelles, difficiles à corriger (surtout quand la volonté n’y est pas).

Seule une minorité d’athées militants ose, à ma connaissance, mettre en cause la religion mahométane elle-même, dans une critique souvent passionnée de toutes les religions, indistinctement vouées aux gémonies. Une pensée catholique digne de ce nom devrait quant à elle réapprendre à passer l’islam (son livre saint et son Histoire) au crible de la critique philosophique et théologique, pour en reconnaitre autant la valeur que les limites. Elle évitera ainsi à l’intelligence humaine de s’échouer sur deux écueils : la sacralisation diversitaire de toutes les croyances et l’exécration fanatique de toutes les religions.