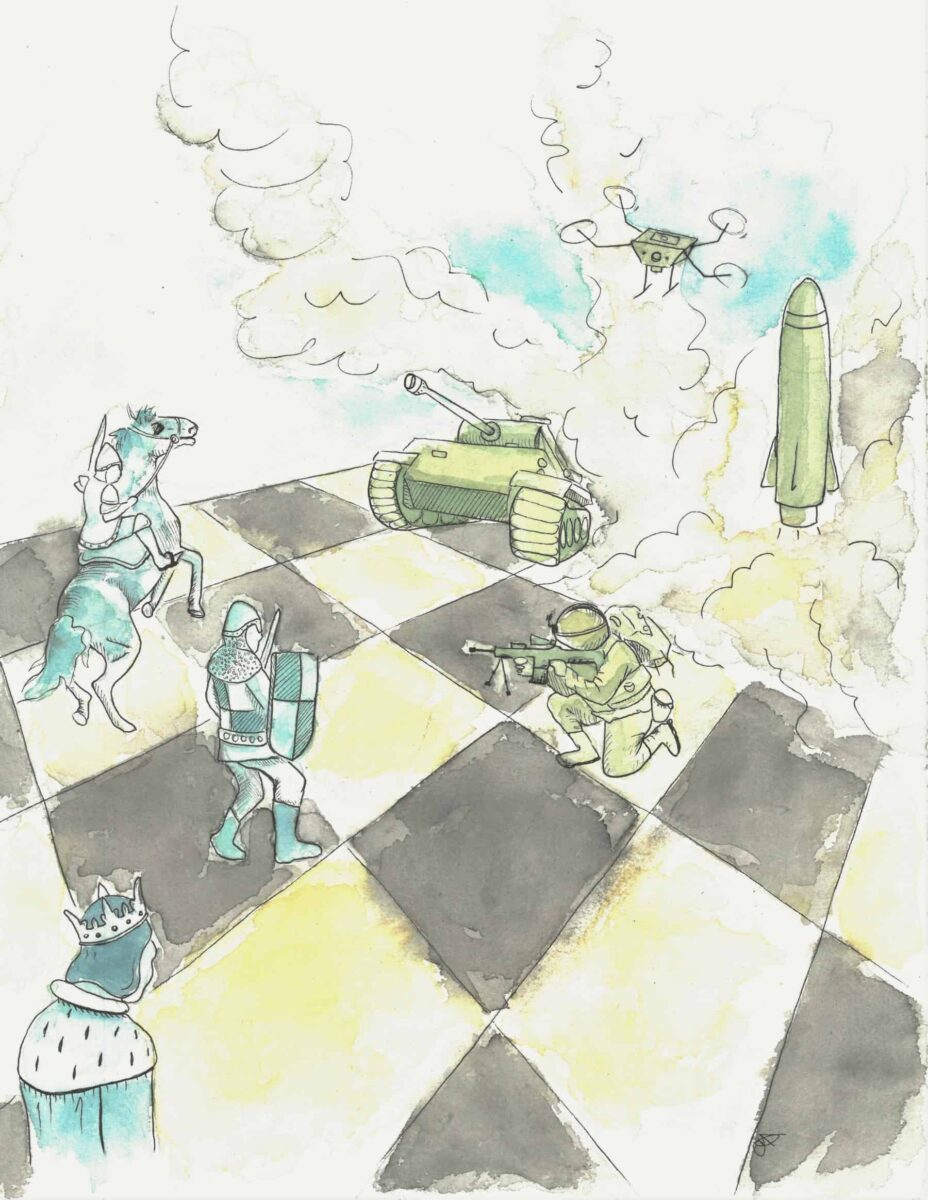

Comme beaucoup, depuis que je suis enfant, l’univers militaire me fascine. Une fois par an, mes parents m’emmenaient à Expo Québec et les véhicules militaires m’intéressaient toujours beaucoup plus que les manèges. Il faut dire qu’ils étaient beaucoup plus impressionnants que mes jouets du quotidien, les classiques soldats verts en plastique, les chevaliers Lego et la petite mitraillette qui avait déjà amusé mon père à la fin des années cinquante.

Adolescent, c’est vers les livres historiques et à la télévision que ma fascination s’est déplacée. J’ai épluché en entier les sections « Guerre » de la bibliothèque de l’école et de la bibliothèque municipale. J’étais également un assidu spectateur du « Canal D » naissant, qui faute de réel budget de production passait en boucle des documentaires sur les deux guerres mondiales produits par la BBC dans les années 1970 et 1980.

La guerre à distance

La trame narrative était toujours identique : les valeureux alliés, héroïques enfants de la patrie, combattaient courageusement les méchants Allemands, plus rarement les vilains Japonais. Dans ma tête d’adolescent, les soldats alliés étaient des espèces de Rambo, d’un courage exemplaire, toujours efficaces, imperturbables et surtout pas tuables. C’est bien connu : les bons ne peuvent pas mourir puisqu’il faut qu’ils gagnent à la fin des vues.

Puis j’ai rencontré Renald, qui avait une boutique d’antiquités dans le vieux port de Québec. Ancien réserviste, il se spécialisait dans la vente d’objets militaires. J’ai d’abord été son client, je me suis évidemment mis à collectionner les objets militaires ! Puis, probablement parce que je trainais toujours dans la boutique de toute façon, je suis devenu son employé. J’étais très heureux à l’idée de travailler dans cet environnement où l’histoire sortait des livres et des films : elle était désormais dans mes mains, réelle, tangible. Et il faut le dire, c’était beaucoup mieux que les jobines de mes amis qui confectionnaient des hamburgers !

Ceux qui ne reviennent pas

Ce travail m’a beaucoup marqué, car j’y ai fait des rencontres extraordinaires. J’ai vite compris que les antiquités militaires attiraient les anciens combattants comme un aimant.

Je n’y étais que depuis quelques jours quand j’y ai fait la connaissance d’un premier vétéran. Un grand monsieur svelte, vêtu d’un complet cravate d’un noir resplendissant qui contrastait avec ses cheveux argentés et sa barbe taillée à la perfection. Le stéréotype même du gentleman britannique, haut de forme en moins, un type d’une élégance qui avait l’air de sortir tout droit d’un roman victorien de Dickens.

J’ai rapidement remarqué que cette incarnation de David Copperfield semblait complètement hypnotisée par notre armoire de médailles et de badges. La vitrine me renvoyait le reflet de ses yeux humides. Dear Sir, are you alright ? J’ai eu pour réponse pendant l’heure qui a suivi que les militaires alliés n’étaient pas des Rambo.

Le monsieur était un ancien « Black Watch », embarqué pour l’Angleterre à 18 ans. Il m’a raconté comment il a perdu plusieurs amis sur le front en Normandie en 1944.

Ce jour-là j’ai compris, du haut de mes 16 ans, que la guerre, la vraie, pas celle des documentaires glorieux et des livres d’historiens pompeux, n’avait rien en commun avec mes jeux d’enfants.

Ce fut le premier témoignage que j’ai entendu dans la boutique. Les années passèrent et j’y ai fait la rencontre de plusieurs autres vétérans de divers pays. Ils m’ont tous parlé de ceux qui ne sont pas revenus des théâtres d’opérations. C’est évidemment ce qui marque l’esprit, surtout quand on est jeune comme je l’étais à l’époque, parce que ces gars-là, ceux qui ne reviennent pas, la plupart du temps ils étaient aussi jeunes que moi.

Ceux qui ne reviennent pas tout à fait

J’en ai connu d’autres qui sont revenus, mais avec de lourdes séquelles physiques. Ils sont à jamais meurtris dans leur chair, estropiés pour avoir défendu leur pays. Certains se sentent coupables d’être revenus, ils auraient voulu tomber avec leurs frères d’armes. D’autres sont amers, en colère, et ils maudissent l’armée et les pouvoirs politiques. Puis il y a ceux qui s’estiment chanceux malgré tout, même avec un œil en moins comme le caporal Maxime Émond-Pépin du Royal 22e Régiment qui a été blessé en Afghanistan en 2009.

Il y a aussi des blessures plus pernicieuses, celles que l’on ne voit pas. Celles dont on ne parle pas. Celles que l’armée, les ministères de la Défense et les médias ignorent trop souvent lors des commémorations entourant le jour du Souvenir. Les blessures mentales, qui sont toujours présentes chez les anciens combattants, sous la forme de souvenirs difficiles, de visions d’horreur, souvent refoulées des années durant. Dans certains cas, ces blessures sont tellement dévastatrices qu’elles causent un énorme stress posttraumatique.

La guerre ne fait pas que tuer, elle brise aussi les vies de ceux qui y survivent.

N’oublions jamais.