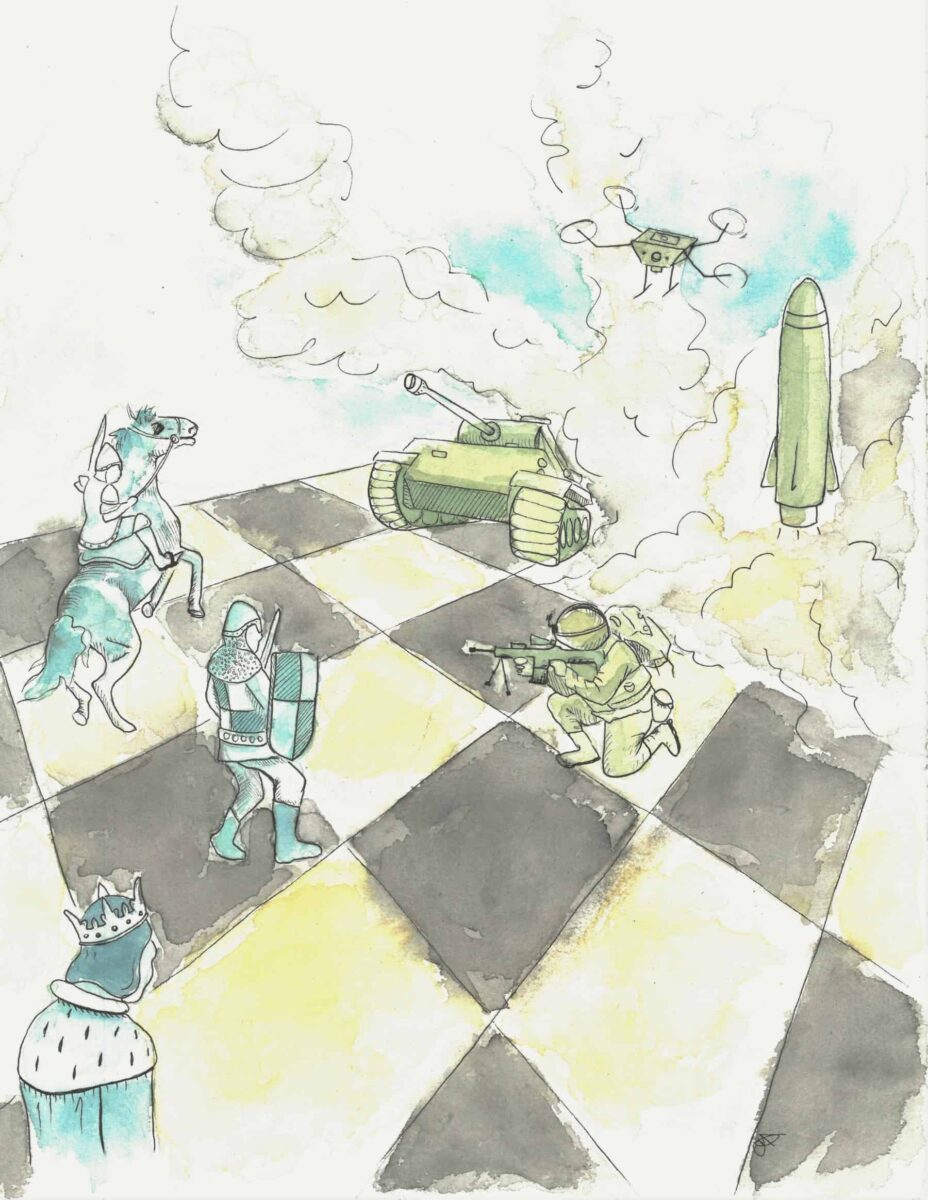

Dans votre essai Le tourment de la guerre (Iconoclaste, 2015), vous présentez une évolution chronologique des formes de la guerre. Elle est, selon vous, passée d’une forme caractérisée par la barbarie dans l’Antiquité, à une forme plus élitiste au Moyen Âge, où seuls les nobles se font la guerre, à une forme plus égalitaire dans la Modernité, où ce sont les peuples qui s’entretuent. Quel sera, au 21e siècle, le statut de la guerre?

Votre question nécessite une mise en perspective. Donc, avant de vous répondre, j’aimerais revenir sur le statut de la guerre à l’époque prémoderne, c’est-à-dire entre la fin de l’Antiquité et l’avènement de la Modernité au 18e siècle. Durant cette période, il n’y avait pas de guerres populaires; les guerres étaient celles de la noblesse, des princes. Ils se faisaient la guerre avec des mercenaires qu’ils payaient, souvent très cher. Ces derniers étaient employés, la guerre était leur travail, et il arrivait qu’ils changent de camp s’ils n’étaient pas correctement rémunérés.

Comme la guerre coutait très cher, il fallait tout faire pour tenter de l’éviter. Et lorsque la guerre était inévitable, les princes belligérants tentaient d’en limiter les effets: ils s’entendaient de manière courtoise sur la date, le lieu et l’heure de la bataille, tout comme sur les armes qui seraient utilisées; ainsi, la barbarie était absente. (La seule exception fut les guerres de religion en France au 16e siècle avec le massacre de la Saint-Barthélemy. Mais ces guerres ne durèrent que 36 ans [1562-1598], ce qui est anecdotique comme durée au regard de l’histoire de l’humanité.)

Les guerres des princes furent aussi des guerres de conquêtes de territoires. En ce sens, les populations civiles qui les habitaient ne faisaient pas partie de l’équation, elles ne faisaient que passer d’une autorité à une autre lorsque le territoire sur lequel elles habitaient changeait de souveraineté. Ces guerres n’étaient donc pas les leurs, elles se passaient au-dessus de leur tête, et l’unique conséquence qu’elles pouvaient avoir à subir était de changer de prince à l’issue du conflit.

Avec l’arrivée de la Modernité, l’exercice de la guerre va changer complètement en nature et en intensité.

La donne n’est plus la même avec l’arrivée de la Modernité, alors que l’exercice de la guerre va changer complètement en nature et en intensité. Tout d’abord, on ne se bat plus pour des territoires, mais pour des idéologies. Ensuite, l’égalitarisme concomitant à la Modernité se traduit par une massification de la guerre et par l’apparition de la conscription. La guerre n’est donc plus l’exclusivité de la noblesse, et l’on demande dorénavant aussi au peuple de prendre les armes.

Il en résulte mécaniquement une augmentation du nombre de personnes aptes à faire la guerre, et donc une baisse du cout de la guerre. La guerre devenant moins chère, elle va augmenter en intensité et en barbarie. À titre d’exemple, lors de la Révolution française, une armée de 800 000 hommes est créée. Les conquêtes napoléoniennes, quant à elles, feront près de 1,5 million de morts. C’est d’ailleurs le 5 septembre 1812, lors de la bataille de la Moskova (ou de Borodino) qui opposa la Grande Armée de Napoléon à l’armée impériale russe, et qui fit 85 000 morts en dix heures, que la sauvagerie de la guerre moderne fut actée.

À partir d’il y a environ trente ans, la guerre a encore changé de statut avec l’émergence du terrorisme. Ce dernier vient complètement modifier notre définition de ce qu’est la guerre: le front n’est plus une ligne de démarcation claire entre deux armées ennemies qui se font face, mais devient deux tours détruites par des avions de ligne, la terrasse d’un café où des Parisiens se font tirer dessus, ou les transports en commun où des bombes explosent. Il n’en demeure pas moins qu’en Europe nous sommes en paix depuis 70 ans, soit plus de deux générations; une telle situation ne s’est jamais produite dans l’histoire.

Nous nous sommes donc déshabitués de la guerre. Et même si le terrorisme est une forme de guerre, et que l’Europe en est victime, sa forme est plus sournoise, plus subtile: nous ne sommes, en effet, plus dans le même ordre d’idées ni dans la même ampleur qu’auparavant (rappelons-nous que, durant la Seconde Guerre mondiale, les bombardements allemands de Londres faisaient 500 morts par nuit, et que le bombardement de la ville de Dresde fit 50 000 morts en seulement trois jours, du 13 au 15 février 1945).

Quelles sont les conséquences, en Occident, de notre déshabitude de la guerre?

Dans une démocratie, la première responsabilité du gouvernement est de rassurer la population. Par exemple, lors des bombardements incessants de Londres lors de la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill adjurait les Anglais de ne pas fermer les restaurants, les théâtres et les cafés afin de ne pas donner aux Allemands l’impression d’un abattement moral. Il invitait donc les Anglais à conjurer leur peur. Aujourd’hui, nos leadeurs politiques font exactement le contraire et ne cessent de nous rappeler, à chaque attentat terroriste et sur un ton sombre et austère, que nous sommes en guerre. Ainsi, je pense qu’une des premières conséquences de notre déshabitude de la guerre est la panique.

Par ailleurs, notre déshabitude de la guerre traduit aussi le fait que nous sommes devenus allergiques à la guerre et que nous refusons dorénavant la violence. Les opinions publiques, en Occident du moins, n’acceptent plus les boucheries et les massacres. Il y a cependant là quelque chose de plutôt prometteur.

Que l’on parle des épopées napoléoniennes immortalisées par Antoine-Jean Gros, de Francis Ford Coppola qui accompagne le bombardement d’un village vietnamien par la chevauchée des Valkyries dans Apocalypse Now, ou encore de l’État islamique qui filme les exécutions de chrétiens d’Orient avec un scénario et des cadrages bien précis, il semble que la guerre ait toujours besoin d’une théâtralité, d’une mise en scène. Pourquoi?

La guerre a toujours eu un besoin de théâtralité, en commençant par celle de l’uniforme. La théâtralité est déjà là, dans l’uniforme. Un uniforme doit être noble et beau, il contribue à la mise en scène de la guerre. La raison est simple: la théâtralité est là pour nous aider à conjurer l’horreur, la violence et la mort inhérentes à la guerre; cela nous permet, quelque part, de nous aider à oublier que nous faisons la guerre.

Aujourd’hui, l’uniforme du soldat est devenu kaki, neutre, laid. Mais cela ne concerne pas les officiers, qui se parent toujours de magnifiques uniformes. Nous voyons aussi toujours de la mise en scène dans les médailles et les décorations militaires qui ornent les uniformes des militaires et les font chatoyer.

En face de la guerre, il y a le discours pacifiste. Les pacifistes semblent ne pas savoir comment porter leur message autrement que par l’entremise de l’émotion (slogans moralistes, voire bienpensants, etc.). Par ailleurs, il semble que le discours pacifiste soit inopérant, puisque les guerres continuent. Faut-il alors, pour qu’il fonctionne, sortir le pacifisme de l’émotion et le soumettre à la raison afin de développer un pacifisme scientifique et rationnel?

Pour développer un pacifisme rationnel, c’est l’ensemble de la guerre qu’il faut étudier de manière rationnelle. Mais ce discours scientifique sur la guerre existe déjà. Le sociologue Gaston Bouthoul, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cofonda (avec Louise Weiss) l’Institut français de polémologie (de grec polemos,«guerre» et logos,«étude»). L’objectif de cet institut était d’examiner et d’étudier la guerre de manière rationnelle, d’en faire un objet d’étude scientifique, afin de sortir le pacifisme de son embourbement moraliste.

La guerre est tellement loin de l’imaginaire occidental que plus personne ne voit l’utilité de l’étudier.

Le problème n’est donc pas tant l’absence de discours scientifiques sur la guerre et le pacifisme, mais plutôt l’ignorance qui entoure l’existence de ces discours. En effet, aujourd’hui, Gaston Bouthoul n’est lu et étudié dans aucune université. La raison est simple: la guerre est sortie de l’histoire de l’Europe. La guerre est tellement loin de l’imaginaire européen (et occidental dans son ensemble) que plus personne ne voit l’utilité de l’étudier. La situation est pire dans les pays qui bénéficient de l’arme nucléaire, car le pouvoir de dissuasion associé à cette arme éloigne encore un peu plus de l’imaginaire la possibilité d’un retour de la guerre.

Il n’en demeure pas moins que Gaston Bouthoul était un visionnaire. Il avait compris l’importance de développer à des fins pacifiques un discours savant sur la guerre. Il n’occultait pas ce besoin et cette réalité. On retiendra de lui deux enseignements majeurs. Il avait tout d’abord compris que l’idée selon laquelle, pour arrêter la guerre, il n’y avait qu’à arrêter la production d’armes était une lubie. L’exemple du génocide rwandais, durant lequel 800 000 personnes furent tuées, principalement à la machette (donc sans arme), lui donne raison. Il avait aussi compris que l’idée selon laquelle une démocratie ne pouvait pas entrer en guerre était fausse. De nombreux exemples récents lui donnent, là encore, raison. Gaston Bouthoul était donc, sans aucun doute, en avance sur son temps.

Vous critiquez, toujours dans Le tourment de la guerre, l’ingratitude des peuples à l’égard de leurs armées, ainsi que la disparition de la figure du héros et son remplacement par celle de la victime. Dans ce contexte, il semblerait que les associations d’anciens combattants n’aient plus d’autre choix, elles aussi, que de jouer la corde victimaire afin d’être reconnues et de faire valoir leurs droits. Qu’en pensez-vous?

Il n’y a pas de contradiction entre exalter le soldat héros durant la guerre, tout en prenant conscience de sa détresse lors de son retour chez lui. Donc, il est possible d’être héros et victime, surtout dans le contexte de détresse qui caractérise les anciens combattants lorsque la guerre est finie.

Cependant, le problème que je constate le plus souvent est qu’il y a une ringardisation de la figure du vétéran, vu à tort comme un rabat-joie. On aspire à retrouver la paix après la guerre; les vétérans sont donc perçus comme des «emmerdeurs», si vous me permettez l’emploi de cette vulgarité. En ce sens, le vétéran est celui qui nous rappelle la guerre, il est donc celui que nous ne voulons pas voir lorsque la guerre est finie.

Donc, ce que je condamne n’est pas tant l’existence de la figure de la victime, qui a toute sa légitimité, que son omniprésence et son monopole au détriment de la figure du héros qui s’efface et disparait.

Vous avez écrit un livre qui s’intitule Comment je suis redevenu chrétien (Seuil, 2007), et Le Verbe est une revue d’inspiration catholique. Je ne peux donc pas ne pas vous poser la question suivante: quand on est chrétien, comment garder la foi devant l’horreur de la guerre?

La guerre, c’est l’horreur, mais c’est en même temps le lieu où les sentiments humains sont les plus exacerbés, les plus beaux, précisément en raison de l’horreur omniprésente et de la nécessité de la conjurer. Par exemple, une amitié fondée en temps de guerre sera beaucoup plus forte, beaucoup plus intense, qu’une amitié fondée en temps de paix. La guerre est donc monstrueuse, mais les contraintes et les nécessités qui en découlent font que, par contraste, elle est aussi le lieu où ce que l’homme a de meilleur s’exprime le plus ardemment. C’est la raison pour laquelle de nombreux écrivains (comme Dostoïevski) ont exalté la guerre; ils voyaient qu’au milieu de l’horreur les hommes pouvaient aussi être meilleurs qu’en temps de paix.

La guerre nous rappelle, enfin, que l’horreur n’est pas toujours du côté de l’adversaire. À ce titre, j’aimerais paraphraser la philosophe Simone Weil: il faut avoir le courage de regarder les monstres qui sont en nous. La capacité de céder à la violence n’est pas tout le temps chez l’autre, elle est aussi en chacun de nous.