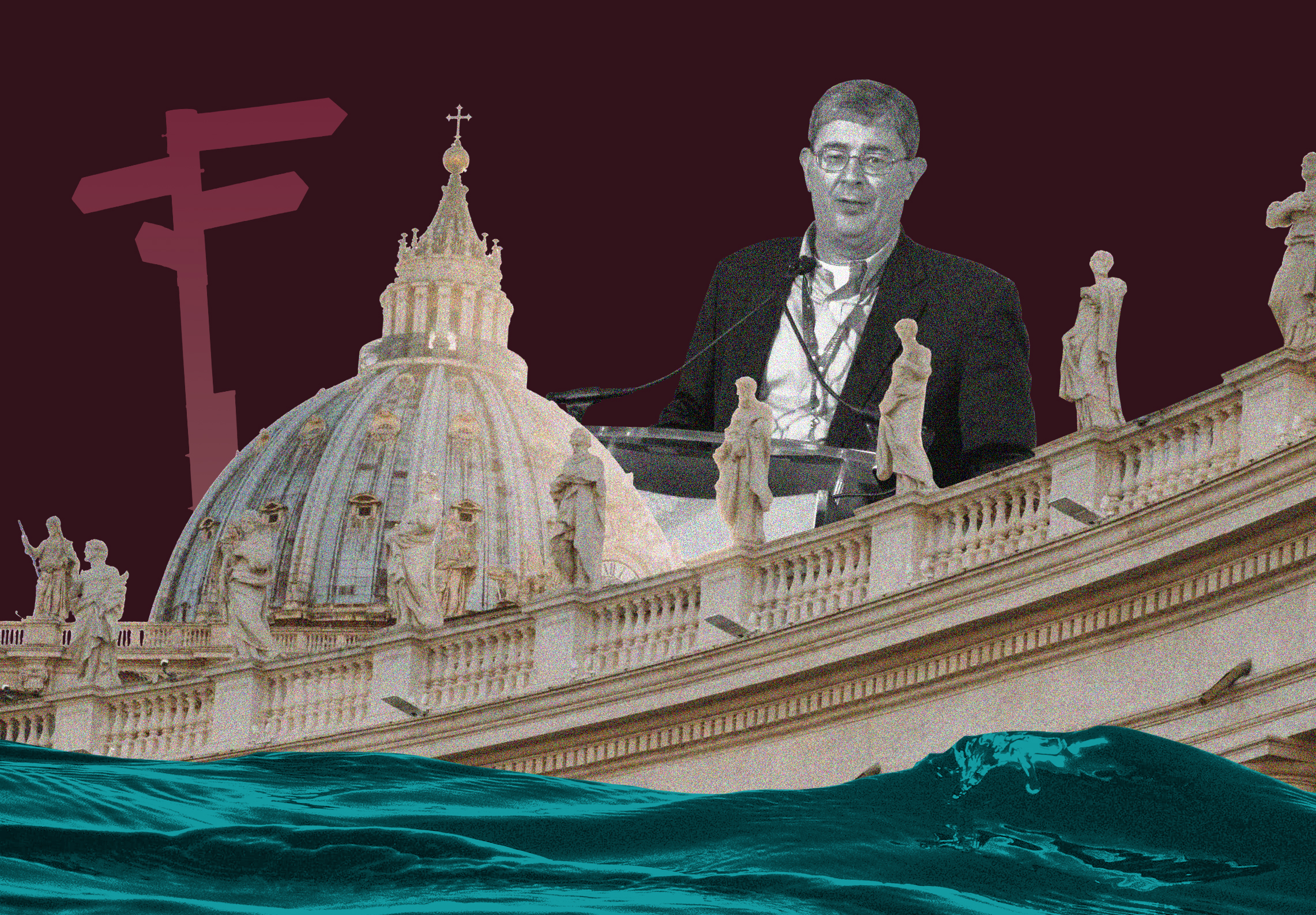

George Weigel est l’un des plus importants commentateurs américains du catholicisme et des affaires de l’Église. Théologien, distinguished senior fellow de l’EPPC (Ethics and Public Policy Center) de Washington, il publiait récemment L’ironie du catholicisme moderne.1 Il nous fait le bonheur de cet entretien.

Le Verbe: Dans ce livre, vous apportez un éclairage nouveau sur un sujet d’une grande importance pour l’Église: sa relation avec la modernité. Quelles étaient vos motivations pour écrire un tel ouvrage à ce moment-ci? Qu’est-ce qui, dans le climat actuel, vous a fait penser qu’une telle réflexion était nécessaire?

George Weigel: J’ai écrit ce livre parce que la relation entre le catholicisme et la modernité est généralement comprise comme une voie à sens unique, la modernité agissant et l’Église réagissant. Ce n’est tout simplement pas vrai. L’Église a appris certaines choses de la modernité et l’Église a des choses importantes à enseigner à la modernité si le monde contemporain ne veut pas imploser dans l’incohérence.

Un aspect clé de votre argumentaire tourne, bien sûr, autour de cette notion d’ironie. Qu’est-ce qui est proprement ironique dans la manière dont l’Église a interagi avec la modernité?

Il y a plusieurs ironies ici. La première est que la modernité, en voulant détruire l’Église (rappelez-vous le célèbre «Écrasez l’infâme!» de Voltaire), finit par obliger l’Église à retrouver sa conception originale d’elle-même en tant qu’entreprise évangélique et missionnaire. Ainsi, d’une manière ironique, l’Église a une dette envers certains de ses critiques les plus amers.

La deuxième ironie est que l’Église, qui a farouchement résisté à la modernité pendant un certain temps, finit par développer de manière créative sa propre doctrine, grâce à la rencontre avec la modernité.

La troisième est que la modernité, s’imaginant avoir dépassé le «besoin» de religion, finit par adorer divers faux dieux qui menacent les aspirations de la modernité à la liberté, à la prospérité et à la solidarité — aspirations qu’une compréhension catholique de la personne humaine et de la communauté humaine authentique pourrait aider à réaliser.

Le livre est ancré dans l’analyse historique. Vous évoquez la manière dont l’Église a interagi avec le monde moderne, en commençant par les pontificats de Grégoire XVI et Pie IX, qui ont régné au 19e siècle. Tous deux sont connus pour leur rejet très ferme des idées modernes. Je pense qu’il est juste de dire que vous êtes critique à l’égard de leur approche. Pourquoi?

Je comprends certainement leur rejet de certains aspects de la vie intellectuelle et de la culture modernes et leur rejet des formes de modernité politique qui leur semblaient (à juste titre) conduire à de nouvelles formes d’oppression. Mais plutôt que de s’engager dans la modernité afin de la convertir, ils ont adopté un point de vue de rejet, qui n’était tout simplement pas viable à long terme. L’Église peut ne pas approuver les temps dans lesquels elle vit, mais elle n’a pas d’autre choix que d’y vivre et de les convertir.

Une figure pontificale particulière, celle de Léon XIII, joue un rôle très significatif dans, comme vous le dites, le drame du catholicisme et de la modernité. Ce pape reste très apprécié dans les milieux progressistes, tandis que son héritage est aussi de plus en plus invoqué par les conservateurs et les réactionnaires. Qu’est-ce qui rendait Léon XIII si bien disposé à s’engager de manière critique dans la modernité?

Il savait que le rejet catégorique de ses deux prédécesseurs immédiats était une voie sans issue et, pendant ses années comme évêque de Pérouse, il avait réfléchi à de nombreux problèmes liés à la rencontre de l’Église avec la modernité culturelle, sociale, politique et économique — il est donc arrivé à la papauté avec un programme bien pensé en tête, qu’il a mis en œuvre au cours du quart de siècle suivant.

Un récit très courant est fondé sur l’hypothèse qu’avant les années soixante, l’Église était en guerre contre la modernité et qu’après le Concile, elle l’a embrassée. Bien sûr, ce scénario est problématique, car il suggère une rupture dans l’histoire de la doctrine, ce qui n’est pas compatible avec la compréhension que l’Église a d’elle-même. Existe-t-il une meilleure façon d’apprécier le changement de ton de l’Église?

Ce scénario n’est pas seulement problématique, il est stupide et erroné. Comme je le montre dans le livre, il y a eu une grande renaissance de la pensée catholique du milieu du 19e siècle jusqu’aux années de Pie XII, alors que l’Église se débattait avec les nombreuses questions posées par les multiples formes de la modernité.

Grâce à cette renaissance, ce qui a été accompli à Vatican II, c’est le développement de l’autocompréhension catholique, et non l’invention d’un nouveau catholicisme qui ne se distingue pas du protestantisme libéral. Malheureusement, la vérité de tout ceci ne semble pas avoir été comprise dans une grande partie du monde catholique germanophone du 21e siècle.

Votre compréhension de la relation récente de l’Église avec la modernité, et la façon dont vous la décrivez comme poursuivant une critique de l’intérieur, a suscité diverses réactions. Une recension a été portée à mon attention, écrite par Andrew Willard Jones dans les pages de First Things. Il a notamment critiqué votre conception de l’adhésion de l’Église au libéralisme. Il écrit:

«Bien sûr, l’Église a commencé à intégrer les termes libéraux et à se concentrer sur les problèmes libéraux. Quelque chose de semblable se produit à chaque époque, car l’Église est dans l’histoire. Mais de telles intégrations sont en réalité des chevaux de Troie, qui introduisent dans le monde un évangile radical qui le dépasse.»

Comment réagissez-vous à une telle critique? En quoi vos visions respectives diffèrent-elles?

Soit M. Jones n’a pas lu mon livre, soit il l’a lu à travers ses propres lunettes intégralistes. Le rapport Église-État mis de l’avant par Vatican II, Jean-Paul II et Benoît XVI n’a rien à voir avec des concessions à la théorie politique libérale. Il a tout à voir avec la compréhension que l’Église a de la nature de l’acte de foi, et sa méditation millénaire sur l’injonction du Christ de donner à César ce qui est à lui, mais de donner à Dieu ce qui est à Dieu — ce qui signifie que César n’occupe pas entièrement l’«espace» public. L’Église a compris cela bien avant la théorie politique libérale classique.

Si la réaction initiale de l’Église à la modernité était en quelque sorte défectueuse en raison de sa nature hautement conflictuelle, l’Église a-t-elle fini par développer une manière de s’engager dans la modernité qui porte l’espoir de la conversion? Comment cela?

Les parties vivantes de l’Église universelle l’ont compris en devenant évangéliques et missionnaires, en vivant de la vérité que chaque chrétien reçoit la Grande Mission (Mt 28 :19-20) au baptême. Cela signifie offrir aux hommes et aux femmes du 21e siècle la possibilité d’une amitié avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné, qui révèle à la fois la vérité sur le Père des Miséricordes et le sens plein de notre humanité.

Ces dernières années ont été marquées par une remise en cause croissante de la modernité et du libéralisme, particulièrement perceptible aux États-Unis parmi les catholiques. Quel est votre point de vue sur ces développements? Comment s’intègrent-ils dans votre récit et votre compréhension du catholicisme moderne?

Lorsqu’ils s’expriment sous la forme d’un nouvel intégralisme catholique ou d’un nouveau «national-conservatisme», ces développements ont tendance à être des opinions minoritaires, d’un intérêt primordial pour certains universitaires et polémistes dont le «vrai monde» est le monde de l’Internet — qui n’est pas le vrai monde. Mes collègues et moi-même critiquons l’expérience démocratique américaine depuis des décennies et proposons des solutions à ses nombreux problèmes, enracinées dans la pensée sociale catholique, et non dans un quelconque retour fantaisiste à une utopie prémoderne.

Dans un autre ordre d’idées, je suis tombé par hasard sur un court article de vous sur le Québec, publié il y a quelques années. Il m’a laissé une impression assez forte. Vous écriviez:

«Il n’y a pas d’endroit plus aride sur le plan religieux entre le pôle Nord et la Terre de Feu; il n’y a peut-être pas d’endroit plus aride sur le plan religieux sur la planète.»

Il est courant, même chez des catholiques québécois, de parler ainsi, mais certains diront que vous faites dans la caricature. Après tout, plusieurs communautés vivent une vie de foi profonde au Québec, notamment dans la capitale, où aussi plusieurs institutions catholiques subsistent, dont certaines sont même en croissance. Comment comprenez-vous ce qui s’est passé ici, ce changement radical de la pratique religieuse qui s’est produit en très peu d’années? Y a-t-il un lien entre ce que vous voyez ici et certaines des réflexions générales que vous faites sur le catholicisme et la modernité dans votre livre?

Je pratique dans une paroisse rurale du Québec chaque année au mois d’aout, donc je suis tout à fait conscient qu’il y a des catholiques fidèles au Québec. Mais la «présence» publique de l’Église au Québec me semble marginale, voire négligeable; un sécularisme agressif domine l’«espace» public, et ni les évêques ni les catholiques du Québec ne semblent avoir trouvé un moyen de repousser cette agression.

Cela a été évident pendant la pandémie de COVID-19, lorsque les églises ont été fermées alors que les quincailleries sont restées ouvertes. Pourquoi tout cela s’est-il produit? Je n’ai pas étudié de près cette histoire, mais je pense que cela pourrait avoir un rapport avec l’attachement trop étroit de l’Église au pouvoir politique, et en particulier à un parti politique.

Cet attachement a entretenu l’illusion que le fait d’être Québécois allait, en soi, transmettre la foi aux générations futures. Cette même illusion était présente dans des endroits comme l’Espagne et le Portugal, la France et la Bavière. Et on la voit aujourd’hui en Pologne. Dans les conditions du monde moderne et postmoderne, l’Évangile ne se transmet pas de manière culturelle. L’Évangile doit être proposé, et cela signifie présenter Jésus-Christ aux gens et le proclamer avec audace comme la réponse à la question qu’est chaque vie humaine.