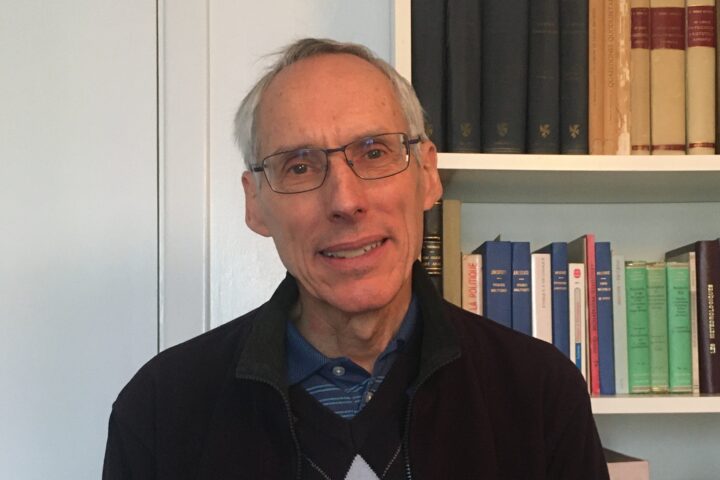

Né en 1980, Carl Bergeron est l’auteur de Voir le monde avec un chapeau (Boréal, 2016) et d’Un cynique chez les lyriques. Denys Arcand et le Québec (2012). Il vient de publier La grande Marie ou le luxe de sainteté (Médiaspaul, 2021), un essai d’une rare densité sur Marie de l’Incarnation et le destin de la nation. Entretien.

Le Verbe : Qu’est-ce que la « grande Marie », une mystique catholique pur jus, a encore à nous dire sur nous-mêmes, Québécois sécularisés que nous sommes ?

Carl Bergeron : Marie est une sainte récente (canonisée seulement en 2014), dont l’œuvre colossale est « en réserve » : pour la culture québécoise, qui pousse parfois le masochisme jusqu’à revendiquer son déficit de fondation, elle représente une source potentielle de maturation et de renouveau, qui, selon moi, devrait intéresser en tout premier lieu les poètes, les artistes et les penseurs, soit ceux par qui le temps long d’une culture se métabolise et advient à la conscience collective. Elle est un cadeau qu’ils peuvent décider de se faire ou de ne pas se faire, par simple arbitraire, ou selon que leur hiérarchie de valeurs penche du côté de la « p’tite vie » ou de la « grande vie ». Vous avez deviné où je loge.

La haute intellectualité mystique et le solide bon sens de Marie de l’Incarnation interdisent de la considérer comme une « ennemie » de la raison, qu’elle ne renie pas mais, plus simplement, subordonne à sa vision d’amour.

J’examine dans mon livre les raisons, à mon avis justifiées, pour lesquelles les Québécois, avec la Révolution tranquille, ont été amenés à prendre leurs distances avec l’expérience mystique de la Nouvelle-France. À contrario, je me demande si le temps n’est pas venu de rétablir un dialogue sur de nouvelles bases, plus créatrices et dynamiques, avec ces grandes figures d’altérité, pour doter la culture québécoise de la profondeur qui lui manque et la mener à maturité. Je ne suis pas un « gardien d’héritage », mais un catalyseur d’existence : ce n’est pas à la valorisation d’une identité que je travaille, c’est au défrichement du pays intérieur. Mon souhait le plus cher, c’est que d’autres trouvent dans ces chemins l’inspiration et le gout de leur propre itinéraire.

N’étant pas une moderne comme nous, Marie a beaucoup à nous apprendre. Elle peut nous enseigner à voir la connaissance et la vérité sous un angle nouveau. La « Raison » comme voie d’accès première à la vérité lui est étrangère, parce que la raison ne peut pas unifier l’être sans violence ni perte : seule l’ascension dans la vérité que permet l’amour le peut. C’était pourtant une femme d’un grand sens pratique, qui avait des responsabilités importantes, elle était le contraire d’une rêveuse et d’une égarée ; c’était une puissante réaliste.

Pour Marie, la suprême science était non une méthode expérimentale, mais une « sapience de l’être », soit une sagesse intérieure éclairée par l’amour de Dieu. Sa haute intellectualité mystique et son solide bon sens interdisent de la considérer comme une « ennemie » de la raison, qu’elle ne renie pas mais, plus simplement, subordonne à sa vision d’amour. Ce qui tranche avec la théologie prométhéenne de la modernité, qui se fait un devoir de récuser le mystère et de détacher l’âme de l’esprit, dans sa recherche de ce qu’elle croit être l’unique vérité.

Elle peut aussi nous enseigner le sens du risque – qui ne doit pas, là non plus, être compris dans son sens moderne. C’est un risque métaphysique, un voyage intérieur. Et je suis tout particulièrement content du choix de la maison d’édition pour l’illustration de la page couverture : une caravelle ballotée par les flots de la mer. C’est avec le projet de renouer avec le grand large de l’aventure, mais à partir de l’héritage de mon demi-pays, que j’ai abordé en explorateur la lecture de la grande Marie.

LV : La question du mystère, comme voie d’accès à la connaissance, c’est complètement en porte-à-faux avec notre époque. Depuis au moins deux siècles, en Occident, on nage en plein rationalisme : le mode privilégié d’accès à la connaissance est davantage l’Université, la Raison. N’y a-t-il pas quelque chose d’à la fois ringard et courageux dans la démarche que vous avez entreprise par ce livre ?

C. B. : Je crois comme Nietzsche que l’esprit libre doit prendre la précaution de mettre deux ou trois siècles entre lui et son époque pour penser. S’il importe, bien sûr, de prendre acte des réalités et tribulations de notre temps, de saisir tous les avers et envers de l’histoire contemporaine, il est absolument exclu de se soumettre à leur morale et à leur doxa. Le combat de l’esprit est un combat viril. L’engagement existentiel total qu’il exige, le sérieux des questions qu’il soulève, suscitent une virtù qui délivre du conformisme et du souci des apparences. C’est peut-être une grâce qui lui est inhérente. Ce que les tyrans des médias, de l’industrie culturelle et de la publicité – de la société du spectacle – appellent « ringardise » n’est que l’autre nom d’une altérité dont ils ne savent que faire, et qu’ils voient comme une menace. (Ce en quoi ils n’ont pas tout à fait tort.)

Notre époque mobilise des moyens très puissants pour nous faire croire à la réalité de sa vision rationaliste et managériale de l’être humain. L’aspiration de l’âme à la beauté, à la grandeur, à l’honneur, l’appel de l’aventure intérieure resteraient dans le paysage démocratique à la manière d’une aberration, qu’il s’agirait de « déconstruire » et de combattre en tant qu’illusion romantique surannée.

Quel « isme » peut prétendre venir à bout de l’amour de la beauté ? Qui peut abolir l’indéracinable hiérarchie selon laquelle le mensonge n’est pas la vérité, le mal n’est pas le bien, le médiocre n’est pas le noble ?

Après avoir décrété la folie des saints et vidé les églises au XIXesiècle, il s’agit depuis 60 ans de décréter la folie des génies et de vider les bibliothèques, en transformant les grands noms en repoussoir ou faire-valoir ou, encore mieux, en livrant leurs vices cachés aux commissaires politiques de la « cancel culture ». Czeslaw Milosz a raconté comment, au contact du communisme, l’université de sa ville natale, dont la réputation remontait à plusieurs siècles, s’est vidée en l’espace de 20 ans de ses plus grands érudits et de ses meilleurs esprits, pour faire place à un professorat servile inféodé à l’idéologie. La même chose, je le crains, pourrait bien être en train de se passer avec l’Université d’aujourd’hui : le wokisme est un communisme.

Mais quel « isme » peut prétendre venir à bout de l’amour de la beauté ? Qui peut abolir l’indéracinable hiérarchie selon laquelle le mensonge n’est pas la vérité, le mal n’est pas le bien, le médiocre n’est pas le noble ? Il y a tout au fond de l’âme la conviction que l’être humain est d’une royale et haute lignée. C’est cette conviction mystérieuse, et non une obscure « aliénation de classe », qui nous pousse à reconnaitre la supériorité d’une sonate de Mozart, d’un destin à la Charles de Gaulle ou de la Correspondance de Marie de l’Incarnation. Le génie, l’héroïsme et la sainteté sont des témoignages d’une vocation plus haute de l’humanité, qui nous procurent le sentiment de réintégrer la filiation d’une royauté perdue.

Si l’Université ne veut plus protéger ce patrimoine inestimable, et encore plus grave, si elle n’est plus en mesure de le transmettre avec vénération et amour, en restant fidèle à une certaine idée de l’être humain et de la liberté intellectuelle, alors d’autres institutions devront prendre le relai. Nous sommes entrés dans un cycle violent où le consensus libéral a éclaté, et où le poète animé par la recherche des valeurs supérieures pourrait bien se trouver plus chez lui parmi des religieux, dans un monastère, que parmi les « humanistes progressistes » de l’Université. À ceux que le rapprochement pourrait étonner à première vue : imaginez l’état du monde dans 20 ans, et vous verrez, cela vous semblera beaucoup moins incongru. Ce ne serait pas la première fois dans l’Histoire que la culture et le savoir doivent trouver refuge dans des monastères.

L’aventure de la rationalité instrumentale débouche sur une impasse, pour ne pas dire sur un enfer de la séparation. Ce n’est peut-être pas tant l’Occident qui est en train de mourir, d’ailleurs, que la théologie prométhéenne de la modernité, à laquelle on le croyait pour toujours lié. Chose certaine, l’idée matérialiste de l’être humain véhiculée par un « rationalisme sans transcendance » est trop asservissante pour ne pas engendrer une insurrection de l’être, qui réclamera tôt ou tard de réintégrer ses justes dimensions – son vrai pays, sa vraie maison, son vrai corps. Le rôle du poète, aujourd’hui, est d’appeler de toute son âme à cette insurrection.

LV : Comment peut-on lire Marie de l’Incarnation sans verser dans l’anachronisme, sans lui plaquer des catégories d’aujourd’hui ?

C. B. : En se désencombrant de soi-même. L’homme de notre époque est plein de lui-même : c’est ce qui, bien davantage que le règne des écrans, le rend étranger à l’expérience de la lecture. La lecture-communion est tout autre chose que la lecture-communication : elle va de pair avec un dépouillement et une ascèse, elle exige du lecteur une prise de risque, une mise en relation de tout son être avec le mystère. Pour se désencombrer et pour réapprendre à lire, il est possible que l’on doive en passer par les grands mystiques. Leur altérité radicale, loin d’être un obstacle, est une fontaine de Jouvence : elle nettoie les yeux et purge l’esprit.

La « lecture » polluante pratiquée dans les médias et à l’Université, le ton insolent ou servile avec lequel le premier venu se croit autorisé à toiser des figures qui le dépassent et, symétriquement, à flatter la figure idéologique ou mondaine du jour, est un pur scandale. Mais c’est un scandale si médiocre, c’est-à-dire si commun, qu’il a perdu tout pouvoir de me scandaliser.

Lire, pour moi, c’est voir : c’est faire place en moi au visage qui n’est pas moi et qui cependant est moi, et l’accueillir dans une ambiance de fête chaque nouvelle fois. C’est voir le monde avec un chapeau. Le couronnement de l’être est le seul qui m’intéresse. La lecture idéologique se situe dans l’ordre de l’avoir, et non dans celui de l’être : elle favorise la réduction de la voix de l’autre à des « catégories », si l’Adversaire se sent une âme d’entomologiste, ou à des « caricatures », s’il se sent une âme d’histrion. Surtout, elle n’exige aucun don de soi : ni accueil, ni amour, ni transformation. Sous le regard d’un quidam mesquin, d’un journaliste ou d’un universitaire de mauvaise foi, l’œuvre n’est pas révélée mais défigurée, et exposée à la dérision publique dans un partage de la haine qui se veut faussement innocent.

Discerner qui vit sous l’empire de l’avoir et qui est habité par la question de l’être : dès l’âge de 30 ans, c’est le savoir fondamental à maitriser, propre à vous épargner beaucoup d’illusions et d’ennuis pour le restant de votre vie.

LV : Dans votre livre précédent, Voir le monde avec un chapeau, vous abordiez le thème de la honte alors qu’ici, avec La grande Marie, c’est plutôt la grandeur qui trône – voire même, comme dans le sous-titre de votre livre, le « luxe de sainteté ».

C. B. : C’est vrai, mais sous le rapport de la condition québécoise, les deux œuvres se complètent. Voir le monde avec un chapeau est un roman d’apprentissage qui raconte une émancipation sous le signe de l’aventure esthétique, une découverte de soi non seulement par la rencontre de l’art et de la littérature, mais aussi de la mémoire nationale : mémoire blessée que le narrateur comprend être marquée au sceau de la honte et de l’espérance.

Le rapport compliqué à la culture au Québec (André Belleau en parlait comme du tabou premier) peut tout aussi bien être étendu à la transcendance. Si on est « prétentieux » et « emprunté », si on « se prend pour un autre » en faisant de Proust une référence, c’est également le cas avec Dieu : la « voute étoilée du ciel » est un blasphème dans une petite nation qui, par suite d’une série de défaites, en est venue à rationaliser son sort en croyant à la vérité exclusive de la matière et au caractère fumeux du « grand contexte ».

Un interdit presque sexuel plane sur l’usage littéraire de la langue française : il faudrait obligatoirement la massacrer ou la parodier, et donc la rabaisser, pour la « faire passer » à la bonne hauteur. Ce qui vole trop haut provoque parfois la haine, souvent le malaise et le rejet : on le qualifie tout de suite d’« ampoulé ».

L’oralité des Québécois, censée garantir l’exemplarité de leur modestie et de leur authenticité, et leur « américanité », censée verrouiller pour toujours le primat de la nature sauvage sur la culture et la pensée, sont des alibis commodes pour justifier leur parti pris pour la « p’tite vie » et leur absence à l’Histoire.

Ce n’est pas tant le peuple que je critique, ici, que les intellectuels, qui ne l’enferment dans cette vision pittoresque et méprisante que pour mieux se défaire de la responsabilité d’entreprendre toute démarche esthétique, intellectuelle et métaphysique d’envergure à partir de sa réalité et de son héritage. La demi-cité est un lieu où il est interdit de voler, et où couper les ailes d’une âme en fleur se présente comme un geste de bienveillance paternelle – on castrerait les esprits dans leur intérêt, semble-t-il. Or le rôle d’un vrai maitre ou d’un vrai père n’est pas de castrer et de rabaisser, mais d’instituer et d’élever. C’est de transmettre la force qu’il a lui-même conquise par son propre génie et cheminement, et qu’il incarne dans l’exemple de sa vie et de son œuvre.

La grande Marie se place sous le signe de l’aventure métaphysique plutôt que de l’aventure esthétique. Mais les deux œuvres naissent d’une même révolte contre la négation de l’être et de son aspiration légitime à la liberté, de la même conscience tragique d’une « pauvreté » au fondement de l’expérience québécoise. Ce n’est pas un hasard si je convoque la figure de Gaston Miron dans ma réflexion autour de Marie de l’Incarnation. J’essaie de rattacher la mémoire de la Nouvelle-France de manière dynamique au projet québécois, qui m’en semble d’ailleurs beaucoup plus proche que le Canada français de la survivance. Je ne me résous pas à la mutilation de l’être : je combattrai jusqu’à la fin pour renverser cette condition, sinon pour mon demi-pays, du moins pour moi-même et pour mes amis, dont certains ont 15 voire 20 ans moins que moi.

La grande Marie, ses sœurs et ses frères en Christ sont « frais et dispos » : ils patientent au portail de la conscience collective.

Mon destin est d’être libre, c’est de créer de la beauté et de vivre en plénitude. Même si cela doit se faire dans une forme de violence, contre une société butée qui refuse et de mourir et de vivre. Je n’aime pas la violence des violents, entendons-nous bien, mais il y a une violence nécessaire en ce monde qui accompagne l’acte créateur. Dieu, me suis-je laissé dire, n’aime pas les tièdes.

LV : C’est tout de même inusité comme expression – le luxe de sainteté – quand on sait tout ce à quoi Marie Guyart a renoncé pour venir en Canada. D’où vient cette expression ? Et comment retrouver le gout, le désir d’un tel « luxe » ?

C. B. : Le « luxe de sainteté » est une expression que j’emprunte à Jean Le Moyne, qui s’exprimait dans les années 1950 sur les origines de la Nouvelle-France. Il voulait dire par là qu’on y retrouvait une profusion de figures mystiques, un débordement spirituel que lui, à postériori, trouvait séduisant et très étonnant, et dont il pensait que le sens se révèlerait plus tard dans l’histoire du Québec, à mesure que s’estomperait le souvenir douloureux du cléricalisme canadien-français et que s’accompliraient les différentes canonisations. La grande Marie, ses sœurs et ses frères en Christ sont « frais et dispos » : ils patientent au portail de la conscience collective.

Un riche trésor spirituel, un « luxe de sainteté » que beaucoup de nations pourraient nous envier a été déposé dès l’origine au pied de notre maison. Qu’en ferons-nous ? Quatre siècles plus tard, après une histoire marquée par la dépossession et la « p’tite vie », qui nous a rendus pour un temps impuissants à toucher l’héritage, il se pourrait que l’on soit enfin en mesure d’en faire une force de vie et non plus seulement, comme au temps du Canada français clérical, un refuge compensatoire ou une voie d’évitement. Que déciderons-nous ? Avec une telle histoire, un tel héritage, le Québec ne peut plus prétendre être une erreur : il est un destin.