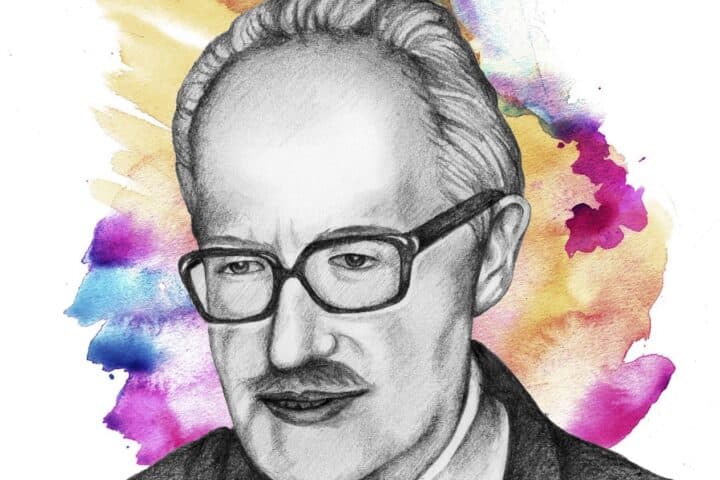

En compagnie de Julien Green (1900-1998) – Lecture des Années faciles. Journal 1926-1934.

J’ai terminé récemment la lecture du livre Les années faciles (1926-1934), qui constitue le tome I « officiel » du Journal de Julien Green. Le vrai tome I, couvrant de façon très lacunaire la période 1919-1924 (lacunaire à cause du genre, mais aussi parce qu’il n’est qu’un vestige remonté à la surface à la fin des années 80), n’a été publié qu’en 1993, chez Fayard, sous le titre On est si sérieux quand on a 19 ans.

On découvre, dans les pages de ce vrai commencement, un jeune homme tout occupé de lui-même, de sa jeunesse tourmentée, de son pugilat avec le monde.

Quelle manie ai-je donc de m’examiner avec une curiosité jamais lasse, une curiosité croissante », se demande le jeune Green, qui séjourne en Virginie pour ses études.

Il confie : « Mon malheur est de n’être pas un. Ne pouvant être quelque chose, j’ai fini par détester tout. Je vis comme un lunatique, triste, amant passionné de la solitude et de l’ombre » [17 décembre 1919]. Ces lignes illustrent bien ce qu’implique d’une façon ou d’une autre l’écriture diariste : des temps de solitude, en marge du monde, pour mieux se livrer à l’égotisme.

Le site du CNRTL définit le mot « égotisme » de la façon suivante : « Tendance à s’analyser, dans sa personne physique et morale ou [par extension] à cultiver la forme d’expression que constitue le journal intime. » À l’évidence, l’égotisme peut tourner assez facilement au nombrilisme. Il en devient alors la manifestation psychologique ou littéraire par excellence. Mais il peut toutefois être autre chose pour l’écrivain qu’une complaisante étude de sa tuyauterie intérieure.

Seulement, il est nécessaire pour cela que l’exercice d’introspection soit ordonné à des finalités plus essentielles, de manière à en faire un exercice de vérité où le « je » se dépouille de l’encombrante facticité du « moi » et s’arrache à la comédie humaine, pour mieux s’offrir, dans sa nudité, à l’humble amour de soi dont parle Bernanos à la fin du Journal d’un curé de campagne – humble amour de soi qui, comme tout amour vrai, est une grâce de Dieu.

Les années faciles

Venons-en au journal des années faciles : cinq-cents pages d’annotations, en marge de la vie, qui forment un ensemble parcellaire, fidèle aux lois du genre : style télégraphique, structure chronologique discontinue et mélimélo thématique. L’écriture de la phrase y est soit sèche, maitrisée, efficace, soit simple et souple. Elle n’est jamais étoffée ni baroque. Moi qui me plongeais pour la première fois dans le Journal « officiel » de Green, je n’ai pas à être étonné de cette sobriété du style greenien; la lecture de Frère François (1983), il y a certainement dix ans, m’avait stylistiquement laissé sur ma faim (spirituellement, c’est autre chose).

Dois-je l’avouer? En parlant ainsi du style d’un grand écrivain, je crains de passer pour une fine bouche. Mais bon, force m’est de l’admettre : en matière stylistique, j’ai des gouts dispendieux! J’aime, par exemple, le faste langagier du Jacques Stephen Alexis de Compère Général Soleil.

Côté contenu, il y a de tout dans ce tome I du Journal : des confidences intimes sur l’emprise des passions charnelles, des propos rapportés de collègues écrivains (en particulier Gide, dont la pédérastie affleure souvent, et Cocteau, souvent éblouissant, mais aussi Mauriac et le philosophe Maritain, deux dangereux « convertisseurs »), des échos de l’actualité turbulente et sanglante d’outre-Rhin, des remarques sur le travail romanesque en cours et sur la réception critique des œuvres de l’intéressé, des descriptions de lieux visités durant les vacances (mentionnons en particulier le voyage aux États-Unis, à la fin 33 et au début 34), des appréciations esthétiques sur les films, les tableaux, les opéras, les pièces musicales ou théâtrales vus et entendus, des commentaires sur des œuvres littéraires ou historiographiques découvertes ou relues (Walpole, Augustin Thierry, Hugo, Nietzsche, Renan, Flaubert, Gide…), etc. Page après page, l’auteur joint le futile à l’agréable, pour l’assoupissement ou l’intérêt du lecteur.

Itinéraire spirituel

Mêlées à cette macédoine d’émois et de mots, on trouve quelques entrées, surtout vers la fin du livre, qui témoignent de l’évolution spirituelle de l’écrivain. Ce sont évidemment ces passages qui ont le plus retenu mon attention et qui, outre une obstination à vouloir finir les lectures que je commence, expliquent que je suis allé au bout des cinq cents pages. Au terme de ces neuf années de vie sténographiées plus ou moins minutieusement, neuf années au cours desquelles les souvenirs personnels, les considérations d’esthète et les croquis du temps présent dominent largement, l’inquiétude religieuse refait surface et remet l’homme devant les questions existentielles.

Né en 1900 dans une famille protestante, converti au catholicisme à la fin de septembre 1915, Green découvre la joie de vivre dans l’amitié de Dieu durant quelques années. La déception provoquée par la médiocrité du catholicisme bourgeois, qu’il transmuera en colère dans son Pamphlet contre les catholiques de France (1924), l’esprit mondain qui domine le milieu littéraire et artistique qu’il fréquente, puis l’attraction charnelle qu’il éprouve pour le même sexe le conduiront cependant à mettre sa foi en veilleuse. Si bien que, lorsqu’il commence la rédaction régulière de son journal, en 1926, la foi ne semble plus du tout guider sa vie. Mais c’est en apparence seulement.

À partir de l’automne 1933, on assiste en effet à un début de reconversion. Il faudra certes cinq ans pour qu’elle aboutisse, mais n’empêche, on voit ici comment la cendre morte, par la braise qu’elle couve (la braise, avec tous ses crépitements secrets), prépare une nouvelle flambée de foi.

Confidences d’auteur

Un des témoignages les plus clairs de la permanence de la vie de l’Esprit dans cet homme éloigné des sacrements de l’Église durant des années se trouve dans un extrait du Journal daté du 2 mars 1934 :

Vu Mauriac un moment mardi après-midi. […] Il a lu quelques pages du Visionnaire et trouve cela « bien fait, mais horrible, horrible ». Comme nous parlons de religion, je lui dis avoir plusieurs fois ressenti la présence du démon à mes côtés, ce qui lui fait ouvrir de grands yeux. Il me dit que ce sens du surnaturel est malgré tout une grâce et en même temps il me supplie de « sortir de là ». Il veut que je voie son confesseur, l’abbé Alterman. Je refuse doucement. À propos de cette présence du démon, Mauriac dit avec assez de bon sens : « Mais là où est le démon, il y a aussi le Christ. » J’ai réfléchi profondément à cet entretien. Dans le fond de mon cœur, il y a encore la foi. »

Au fond du cœur de Julien Green, oserais-je dire, il y a encore, partiellement oblitérée par le burin des passions, mais toujours là, la marque du Saint-Esprit, l’indévissable sceau du baptême. Et de cette source obstruée sourd toujours un suc divin : l’eau de la grâce. C’est en tout cas ce que l’on devine, car pas plus tard que le 14 mars, Green rapporte dans son journal un arrêt discret dans une église :

Je sortais de chez mon éditeur où je venais de signer des exemplaires de mon livre [Le Visionnaire], et l’angoisse m’a pris tout à coup. Comme je descendais la rue Garancière, l’idée m’est venue d’entrer à Saint-Sulpice et là, dans cette église, je suis allé me cacher à l’endroit le plus obscur, devant la chapelle de la Sainte Vierge. J’ai pensé en m’agenouillant : « Je ne viens pas faire des promesses que je ne pourrai pas tenir. Il y a des choses auxquelles je ne puis renoncer. Je voudrais simplement recevoir la force. À aucun être humain qui demande une grâce aussi légitime, le Ciel ne peut opposer de refus. » J’ai récité ma prière de mon mieux et suis sorti. »

Ces « choses » auxquelles l’écrivain ne se sent pas la force de renoncer, ce sont évidemment les plaisirs charnels tels qu’il les vit alors, en dehors de toute sexualité surnaturellement ordonnée à l’Amour. Mais le gout de la luxure, ou plutôt l’une de ses conséquences fâcheuses, à savoir la crainte d’avoir contracté la syphilis, amène l’écrivain, au mois d’octobre 1933, à réfléchir au secours qu’il ne peut attendre que de Dieu :

En ce moment mon cœur est lourd à cause de cette imprudence du mois dernier. Je ne puis que me tourner vers Dieu. Mais qu’est-ce que cela veut dire? Quel est le Dieu auquel je crois? J’ai essayé de lui parler tout à l’heure, dans ma chambre. Jamais je n’ai senti autour de moi une aussi profonde solitude. En fermant les yeux, il me semblait que ma personne physiquement s’anéantissait et que mon esprit seul demeurait dans ce monde incompréhensible. Prier? Je ne puis plus prier » [26 octobre 1933].

Deux jours après avoir couché cette confidence sur le papier, l’homme rapporte un autre épisode, antérieur au 26 octobre, où, s’étant rendu chez son médecin pour une consultation, il se fait dire sur un ton narquois qu’il « souffre uniquement de […] syphilophobie » et « que c’est là une obsession passagère ». Sans être plus rassuré sur son état de santé, Green rentre alors chez lui. Mais ce qui se passe environ une semaine plus tard mérite toute notre attention. C’est alors que se produit un évènement surnaturel qui, pour un lecteur attentif à l’action de Dieu, apparait comme un premier coup de butoir de la grâce dans la vie du fils dévoyé. Laissons Green nous raconter :

Malgré les paroles on ne peut plus rassurantes de mon médecin, mon imagination se déchaîne et je rentre chez moi dans un état de détresse morale dont j’ai honte. Pendant près d’une semaine, j’ai passé par des affres que je n’avais pas encore éprouvées. Puis, hier me trouvant sur mon lit, en proie à une terrible inquiétude, j’ai senti tout à coup qu’il y avait quelqu’un dans la chambre avec moi. Presque aussitôt, une voix intérieure m’a parlé avec une grande douceur et une toute-puissante autorité. Je me suis immédiatement levé, guéri, heureux d’un bonheur sans nom… » [28 octobre 1933].

Suivent, quelque temps après, en mars 34, la confidence à Mauriac et la visite à l’église Saint-Sulpice. Mais les choses ne s’arrêteront pas là. Tout le journal de l’année 34 sera ponctué de réflexions de nature spirituelle, qu’on repère avec joie, au milieu d’une masse d’entrées moins essentielles. En les isolant du reste et en les mettant bout à bout, on voit mieux qu’un éveil a lieu, que l’inquiétude spirituelle renait, que le gout de la vie en Dieu réapparait peu à peu, malgré les lourdeurs, les rechutes, les détours.

Jusqu’à la fin de l’année 1934, Green oscille ainsi entre crises de sensualité et sollicitations de la grâce, tantôt subissant les instances de Satan, tantôt recevant les secours du Saint-Esprit. Le désir d’une paix venue d’ailleurs se renforce, mais la chair, aussi triste qu’elle soit, continue d’exercer son attrait puissant sur l’âme flageolante, affaiblie par des années de déréliction (1).

_____________

Note :

(1) Afin de donner une idée plus précise du combat intérieur vécu par l’écrivain, voici, pour ceux que cela intéresse, un florilège de citations reflétant l’évolution spirituelle de l’écrivain, ses avancées et ses reculs. Le tout forme une séquence qui va du printemps à la fin de 1934. C’est là, dans ce tronçon du Journal, que l’axe spirituel de l’œuvre à venir se dessine.

Commençons par monter quelque chose du versant lumineux du massif. Le 14 juin, l’écrivain expérimente ce qui s’apparente à une effusion de l’Esprit :

Dans ma chambre, tout au fond de l’appartement, j’ai lu le commencement de l’évangile selon saint Jean dans la traduction anglaise. Je lisais à mi-voix. Au douzième verset, je n’y voyais plus à cause de mes larmes. Une émotion extraordinaire, inexplicable s’est emparée de moi. […] Je crois qu’au fond de nous-mêmes, au plus secret de notre cœur, il y a une source prête à jaillir. Le Fils de l’Homme vient s’asseoir auprès de cette source et il parle à notre âme, la Samaritaine. J’ai éprouvé cela vivement et à plusieurs reprises, ces dernières années. Ah!, que ne s’abolisse jamais en nous l’amour du divin! […] Cet état d’âme dans lequel je me suis trouvé aujourd’hui est peut-être la conséquence du livre de Moukergi (le Visage du silence) qui m’a fait une impression profonde et m’a donné ce que l’auteur appelle la nostalgie de Dieu. Mais de tout cela il vaut mieux ne rien dire.»

Forte expérience spirituelle que celle-là. Mais les tentations restent fortes et l’ambivalence demeure :

Tous ces jours-ci, à cause de ce voyage en Europe centrale où j’ai eu tant d’aventures, la grande marée des désirs qui ôtent la paix. Jour et nuit, je porte en moi une faim immense. Tout lui sert d’aliment. J’ai cru longtemps qu’il était plus simple de l’apaiser en cédant à ses exigences, mais que n’existe-t-il un monde où cette faim ne soit pas! Lutter sans cesse contre elle n’est pas du tout ce que je veux, mes forces s’y useraient. J’ai connu la chair, je voudrais maintenant connaître autre chose. À peine ai-je écrit cette phrase que je sens tout mon être languir après le bonheur physique. Souffert de ces contradictions. Il faut que je m’applique à réfléchir plus, à mener une vie plus intérieure » [30 juillet 1934].

Le 2 septembre suivant, Green témoigne encore de façon plus explicite de son écartèlement intérieur :

L’autre soir, en m’endormant, je répétais la prière que le Père Crété m’avait apprise, alors que j’avais quinze ans et que jamais une pensée impure ne m’était encore venue à l’esprit : « Jesu, mitis et humilis corde, fac cor meum sicut cor tuum! » Peut-être ne l’ai-je jamais dite, cette prière, avec plus de conviction qu’hier soir. Mais à quoi bon? Il y a en moi un grand désir de changer et je puis le dire, si étrange que cela semble, un véritable amour du Christ. Cependant je ne vois pas comment je pourrais commencer la lutte contre les tentations, puisque c’est de cela qu’il s’agit. »

Sans remettre en question cet amour renouvelé du Christ, le réveil de son appétit spirituel conduit Green à lorgner du côté des religions orientales :

Quand je pense à ma vie, je vois qu’elle a été assez singulière, bien qu’à l’extérieur il n’y paraisse pas. J’ai failli renoncer au monde en 1918. J’ai hésité, et je suis resté là où j’étais. Je crois que j’ai eu raison. Sur le plan spirituel, j’ai infiniment perdu, mais je crois encore qu’un jour il s’établira un équilibre. Je suis persuadé que peu d’hommes de mon âge sont tentés comme je suis. Cela m’a déjà nui. Je me suis laissé séduire par le monde créé, mais il y a en moi des éléments de résistances… Ces réflexions, j’ai été amené à me les faire par la lecture de plusieurs livres sur la philosophie indoue » [13 septembre 1934].

Mais l’écrivain revient périodiquement au christianisme. Il lit la Bible, les Fioretti de saint François, ainsi qu’un auteur spirituel qui lui fait vive impression : « Lecture de saint Jean de la Croix. Il n’en faut pas plus pour m’arracher à moi-même. L’âme a quelquefois des exigences plus fortes, plus dévastatrices que celles du corps. Éprouver cela, même un instant, a quelque chose qui accable » [14 novembre 1934].

C’est toutefois en date du 24 novembre 1934 que Green note un évènement qui, selon toute vraisemblance, est le moment du véritable réancrage de la grâce dans sa vie :

L’autre soir, par un mouvement soudain, inexplicable, et comme si j’avais été poussé en avant, je suis tombé à genoux devant la fenêtre. Pourquoi là? Je ne sais. Les rideaux jaunes étaient tirés. J’étais seul dans la maison. Quelqu’un pourtant s’est tenu derrière moi pendant près d’une minute. Il n’y a pas dans ma vie d’événement dont la réalité me semble plus certaine. J’ai retenu mon souffle comme pour arrêter le passage du temps, et c’est tout ce que je puis dire, le reste étant au-delà de notre langage. La veille, cherchant je ne sais quoi dans un tiroir, j’y avais vu un chapelet et l’idée m’était venue de réciter les prières de ma quinzième année. Je dis « Pater… » et ne pus aller plus loin. Impossible d’articuler un mot. Je laissai passer quelques secondes et, remis de ma stupeur, je dis : « Ave… » et là, même difficulté. Quelque effort que je fisse, pas un son ne sortit de ma bouche. Plus triste que troublé, je renonçai à ma tentative et me couchai. Le lendemain, vers la même heure se produisit le fait que j’ai relaté plus haut. »

Dans l’édition de poche de 1970 du tome I du Journal, un renvoi en bas de page nous livre la réaction de l’écrivain à la relecture de cet épisode-clef, trente-cinq ans après l’évènement :

1. (1969). Ayant relu ce texte, je voudrais pouvoir dire que ma vie changea à partir de ce jour, mais je dus attendre quatre ans, comme le fait voir la suite de ce journal. Par une sorte d’enfantillage dont on pensera ce qu’on voudra, je ne voulus jamais me séparer des rideaux jaunes… »

Avec les temps, les rideaux usés se sont défaits. Mais Green en conservait encore une parcelle en 1965. Ce qui montre l’importance qu’a revêtue pour lui l’expérience vécue à genoux devant la fenêtre et témoigne de la vive conscience qu’il en a gardée toute sa vie. Ce comportement quelque peu « fétichiste » (c’est ainsi que Green le qualifie lui-même) prouve aussi, en dépit de fait que la conversion n’allait véritablement aboutir qu’à la fin des années 30, qu’à ce moment-là quelque chose s’est joué de déterminant pour son évolution spirituelle ultérieure – autrement il n’aurait pas senti le besoin de conserver une « relique ». Quand on songe à ce qu’il a perçu (cette présence mystérieuse et pourtant si évidente derrière lui), on ne peut s’empêcher d’imaginer que le Christ était là, et qu’il priait sur lui.

La dernière entrée du Journal, en date du 31 décembre, conclut sur une note d’espérance :

Aujourd’hui s’achève une année qui aura été pour moi d’une grande importance. Si je ne puis constater une libération définitive de ce qu’il y a de moins bon dans ma vie, je puis du moins espérer qu’elle s’accomplira un jour… Je lis beaucoup plus qu’autrefois. »